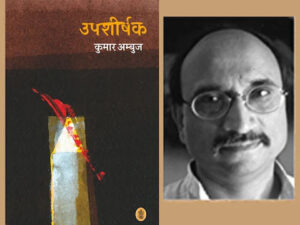

गहन निराशा भी ताकतवर होती है – कुमार अम्बुज के संग्रह ‘उपशीर्षक’ पर दयाशंकर शरण

गहन निराशा भी ताकतवर होती है

सभ्यता के इस दौर की अमानवीयता को जिस तल्खी से वर्तमान समय की कविताओं में अभिव्यक्ति मिल रही है, वह कई मायनों में अपने पूर्ववर्ती दौर की कविताओं से भिन्न है। उनकी काव्य-भाषा का शिल्प बनावटी शब्दों से अधिक अब जीवन के अनुभूत सत्यों से रचा-बसा है। उनमें जीवन की धडकनें स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं। उनमें यथार्थ का रंग पहले से कहीं ज्यादा खुरदरा और बदरंग है। आज की कविता का चेहरा अपेक्षाकृत कहीं अधिक कुरूप एवं भयावह है। किसी समय कविता की मान्य परिभाषा विक्टोरिया युग के प्रख्यात आलोचक रहे-मैथ्यू आर्नल्ड की यह थी कि वह जीवन की आलोचना है। पर आज जिस सभ्यता के मुहाने पर हम खड़े हैं, वहाँ से देखने पर यह परिभाषा कुछ अधूरी एवं एकांगी लगती है। सिर्फ आलोचना कह देने भर से बात नहीं बनती। पहली बात यह कि अंतर्विरोधों से भरे आज के जीवन का यथार्थ इतना संश्लिष्ट एवं जटिल है कि उसे कई-कई कोणों एवं अंतरों से परखे बिना किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में प्रायः सरलीकरण का भी खतरा है। दूसरी बात यह कि यह दौर आत्यंतिक रूप से आदर्शवाद एवं नैतिक मूल्यों के क्षरण का है। अब सारे मूल्य एवं आदर्श खोखले हो चुके हैं। अत्यंत वीभत्स, विरोधाभासी, विकृत,पाखण्डी एवं निर्मम हो चुका है आज का यथार्थ। इसके पास अब कई मुखौटे हैं जिन्हें वह अपनी सुविधा-असुविधा से लगाते-उतारते रहता है। वह गिरगिटों की तरह रंग बदलते रह सकता है। ऐसे में यथार्थ के पोशीदा चेहरे को बेनकाब करती इस दौर की कविताएँ हीं अपने आत्मसंघर्ष की ताकत से दीर्घ काल तक टिक सकती हैं। कुमार अंबुज के सद्य:प्रकाशित काव्य संग्रह-‘उपशीर्षक‘, को पढ़ते हुए बतौर पाठक एक अलग किस्म की अनुभव-यात्रा से गुजरना पड़ता है। इन कविताओं में प्रेम की सघनता और संवेदना की विरल अनुभूति तो है ही, इसके अलावे यहाँ प्रेम का फैलाव भी सीधे उर्ध्व एवं एकरैखिक न होकर क्षैतिज एवं बहुआयामी है। साथ ही संवेदना के धरातल पर वह निरा व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। कवि का दुःख किसी एक का नहीं बल्कि हर एक का है। इसलिए इस संग्रह की प्रायः सभी कविताओं में संवेदना का विस्तार पहले से कहीं अधिक सघन दिखाई देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व के संग्रह में यह सघनता कमतर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उम्र के साथ जैसे अनुभव में एक परिपक्वता सी आ जाती है, वैसे ही काव्य-यात्रा में भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव तय कर लेने के बाद हमारी संवेदना का आकाश भी अधिक व्यापक और असीम होता जाता है। कविता का वेवलेंथ एवं अंडरटोन हाई पिच से लो पिच में बदलता जाता है। शब्दों की वाचालता एवं फिजूलखर्ची धीरे-धीरे रूकती जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह समय शब्दों की गरिमा के ह्रास का समय है।इन दिनों शब्द बहुत तेजी से अपनी शक्ति एवं अर्थवत्ता खो रहे हैं।सबसे अधिक दुरूपयोग इन दिनों शब्दों के साथ ही हो रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे ऊर्जावान शब्द अब घिस-घिसकर अर्थहीन हो चुके हैं। ऐसे में संग्रह की ये कविताएँ उमस भरे मौसम में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस होती हैं। गौरतलब है कि इन कविताओं में पहले की तरह वैचारिक मताग्रह अब उतना लाउड नहीं है। यहाँ कविता की भाषा एवं उसकी सोच उदार एवं सर्वसमावेशी है। यहाँ सामाजिक प्रतिबद्धता तो है पर विचारधारात्मक हठ या कट्टरता नहीं है। यहाँ तक कि पहले जिन शब्दों को वर्जित समझा जाता था और मार्क्सवादी दृष्टि से एक तरह से अछूत (मसलन- पुनर्जन्म,नियति जैसे कई शब्द) उन्हें भले ही अभिधा में न सही पर अब व्यंजना और मुहावरे में नि:संकोच लिया जा रहा है। वस्तुतः किसी भी भाषा के शब्द कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः संकीर्ण नहीं होते। यह एक दृष्टिदोष है, ठीक वैसे ही जैसे अश्लीलता हमारी आँखों में है।

इस संग्रह की कविताएँ मुख्यतः दो ध्रुवांतों पर खड़ी दिखती हैं। एक तरफ राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना से लैश तो दूसरी तरफ मानवीय संबंधों एवं सरोकारों की वाहक कविताएँ। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो हर कविता जो व्यक्तिगत है, वह राजनीतिक भी है। जब मानवीय मूल्यों के पतन का कारण आर्थिक एवं राजनीतिक है, तो जाहिर सी बात है कि जीवन पर इसका प्रभाव भी चौतरफ़ा है। इन दोनों के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। इनमें एक अन्योन्याश्रय संबंध है। मानवीय रिश्तों की गरमाहट अब कहीं अगर महसूस नहीं होती तो इसके पीछे कौन से कारक हैं? अनिवार्य रूप से इसके आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी हैं। किसे नहीं पता कि अर्थव्यवस्था राजनीति से नियंत्रित है। साहित्य में इन दिनों प्रेम कविताएँ भी कम होती जा रही हैं। उन कारणों की पड़ताल ज़रूरी है। साहित्य के समाजशास्त्र में डुबकी लगाये बिना सत्य को खोज पाना कठिन है। सत्ता और साहित्य के अंतर्संबंधों एवं उनके अंतर्विरोधों को पहचाने बिना साहित्य लेखन निरा काल्पनिक, उपदेशात्मक एवं आदर्शवादी ही हो सकता है। उससे यथार्थवाद की उम्मीद और अपेक्षा रखना बेमानी है। लेकिन प्रेम कविताओं का लिखा जाना भी उतना ही ज़रूरी है। कम से कम एक ऐसे समय और समाज में जहाँ प्रेम पर चौतरफ़ा हमले हो रहे हों, प्रतिवाद करती प्रेम कविताएँ भी राजनीतिक कविताएँ हो जाती हैं।

इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि हर काल में अपने समय से बहुत आगे की कविताएँ भी लिखी जाती रही हैं। वैसे ही बहुत पीछे की भी। अतीतोन्मुखी या बहुत पुराने ढर्रे की अतीतजीवी कविताएँ भी यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं में आये दिन दिख जाती हैं। प्राचीन रूढ़ मूल्यों की वाहक ये यथास्थितिवादी (अल्पजीवी) कविताएँ घोर प्रतिक्रियावादी तेवर लिए हो सकती हैं। जबकि सनातन सत्य यही है कि काल का पहिया कभी पीछे नहीं लौटता। अपने समय से आगे की कविताएँ ही कालजयी हो सकती हैं। उनकी उम्र लंबी चिरस्थायी होती है और यह तभी संभव है जब उसमें व्यक्त यथार्थ और अनुभूत सत्य अपने समय के रक्त-मांस-मज्जा में गहरे धंसे हों। प्रथम विश्वयुद्ध के एक अल्पजीवी (25 वर्ष) अंग्रेज युवा सैनिक कवि विल्फ्रेड ओवन (मृत्यु1918) की कविता की चंद पंक्तियाँ दिमाग से कभी ओझल नहीं होतीं-

रंगे हुए अधरों में वह लाली कहाँ जो उन धब्बेदार पत्थरों में है

जिन्हें मरते हुए सिपाही ने चूमा था।

युद्ध की पूरी अमानवीयता एवं निर्दयता को एक गहरी जुगुप्सा से कविता इन दो पंक्तियों में व्यक्त करती है। यह कविता आज भी उतनी ही समकालीन है। इस संग्रह की भी कुछ कविताएँ अलग-अलग संदर्भों में मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इन कविताओं का यथार्थ भी अपने समय के आइनें में इतना कुरूप एवं भयावह है कि पढ़ते हुए हमें एकबारगी अवाक एवं स्तब्ध रह जाना पड़ता है।

कोई भागता है तो पीछे से लग जाती है गोली

खड़ा रहता है सामने तो माथे पर हो जाता है सूराख़।

सरकारी मौत एक अंधविश्वास है,शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ पूरे सरकारी तंत्र की साज़िशों का पर्दाफाश कर देती हैं। उनके मुँह पर यह कविता एक करारा तमाचा है। सत्तातंत्र के लिए अब नागरिकता भी एक संवैधानिक हथियार है मनुष्य जाति को उनकी जड़ों से विस्थापन का। समाज के ही एक अंग को गैर-ज़रूरी मानकर काट फेंकने का। कविता की एक पंक्ति है-

यह तकलीफ़ लोकतंत्र से नहीं

उसके अपेंडिक्स से हो सकती है।

इस तंत्र में आदमी तो आदमी, लाश का भी पता नहीं चलता।

***

बाकी अंग बरामद नहीं हुए

लेकिन वे मेरे पिता ही थे जो मारे गये

यह उनके एक पाँव के जूते से तय हुआ ।

लोकतंत्र के इस प्रहसन में एक भी असली चेहरा कहीं नहीं दिखता। सभी कुशल अभिनेता हैं। ‘धरती का विलाप‘ कविता से

सारे पात्र अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं

केवल घटनाएँ हैं जो बिना अभिनय के घट रही हैं।

आगे की पंक्तियाँ हैं-

अचानक पति का साथ छूटता है तो याद आता है बेटा बचा है

जब बेटा छूटता है तो याद आता है पति पहले ही छूट चुका है।

तंत्र जब तानाशाही में बदलती है तो सबसे पहला शिकार बुद्धिजीवी ही होता है। कविता की एक पंक्ति है-

बुद्धिजीवियों को डाल दिया है स्टोन-क्रशर में।

किसी भी समाज को रीढ़विहीन करने के लिए बुद्धिजीवियों की ज़ुबान बंद करनी पड़ती है। पहला कदम होता है अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी। दुष्यंत का एक शेर है-

तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की

मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए।

पर बात इतने से ही खत्म नहीं होती, यातना के अनुभवों से गुजरते हुए कविता विस्थापन की त्रासदी को भी महसूस करती चलती है जो इन दिनों मनुष्यों की नियति बन चुकी है। कभी नागरिकता के नाम पर, कभी नस्ल या रंगभेद तो कभी महामारी के बहाने। कविता की पंक्तियाँ हैं-

जैसे वस्तुओ को, जानवरों को नहीं पता होता

कि वे कहाँ के लिए ले जाये जाते हैं

इन लोगों को भी नहीं पता।

दरअसल, हम एक ऐसे अराजक दौर के साक्षी हैं जहाँ कोई चीज़ अपनी जगह पर साबुत नहीं बची है। मिलावट एवं गिरावट का कोई पारावार नहीं, कोई ओर-छोर नहीं। ‘जिम्मेदारी‘ कविता व्यवस्था के लिए एक श्वेतपत्र-सी है –

न्यायालय फैसला करते हैं न्याय की जवाबदेही नहीं लेते

जैसे पुलिस सुरक्षा की और वन विभाग जंगल की

स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य की

कारख़ाने कामगारों की और बच्चे माँ-बाप की।

हमारे दौर की एक और बड़ी त्रासदी है- मनुष्य में आस्था का संकट। इसके ही अन्य कई सह-उत्पाद भी हैं जिन्हें हम कई रूपों में देखते हैं। मसलन,मानवीय संवेदना एवं मूल्यों में क्षरण, आत्म-निर्वासन, अवसाद, सामाजिक नैतिकता का घोर पतन वगैरह वगैरह। एक कविता की पंक्तियाँ हैं-

यह हमारे समय का हासिल है

कि जैसे ही देखते हैं कोई दूसरा मनुष्य

तो सहज ही करने लगते हैं उस पर अविश्वास।

कविता आगे कहती है-

विनम्रता सबसे पुराना अभिनय है

सबसे पुराना आविष्कार।

इसे पढ़ते ही कुमार अंम्बुज की एक पुरानी कविता याद आ गई, जिसकी पंक्तियाँ हैं-

उससे डरता हूँ जो अत्यंत विनम्र है

कोई भी घटना जिसे क्रोधित नहीं करती

जो बात बात में ईश्वर को याद करता है

बहुत डरता हूँ अति-धार्मिक आदमी से

जो मारा जाएगा अगली सदी की बर्बरता में

उसे प्यार करना चाहता हूँ।

इससे इस विचार की पुष्टि भी होती है कि कोई लेखक अपने जीवन में बस एक ही कविता या कहानी लिखता है और बाद में उसी एक कथ्य की अलग-अलग भंगिमाओ में पुनरावृत्ति करते जाता है। वैसे यह निष्कर्ष भी अर्धसत्य है और एक किस्म का सरलीकरण है। अपनी सृजनात्मक यात्रा में कई पड़ावों से गुजरती कविता उस अपराधबोध को भी महसूस करती है जिसके लिए कोई न कोई उत्तरदायी है

याद करो तुमने उसकी थाली में वर्षों तक कितना कम खाना दिया

याद करो तुमने घर में उसे उतनी जगह भी नहीं दी

जितनी तिलचट्टे, चूहे, छिपकलियाँ या कुत्ते घेर लेते हैं।

गौरतलब है कि अपने अंतर्द्वंद्व एवं अंतर्विरोधों से सतत वाद-विवाद -संवाद करती आज की कविता नये-नये सत्यों का अनुसंधान करती जाती है। आत्मसंघर्ष की इस प्रक्रिया में वह अपने और अपनों पर भी संदेह करती है। कविता की पंक्तियाँ हैं-

शायद इनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं

लेकिन मुझे हर एक पर शक है यह मेरी बीमारी है

और एक अपराधी विजयी हुआ है यह समाज की बीमारी है

जरा सोचे, हममें से हर दूसरा आदमी अपराधियों का वोटर है।

कविता उन्हें भी नहीं बख्श पाती जो उसके तथाकथित अपने हैं और उसके साथ खड़े हैं। कविता अंत में इस नतीजे पर पहुंचती है कि गलत चीज़ें अक्सर पवित्र किस्म की अश्लीलताओं से शुरू होती है। इससे इस वस्तुगत सत्य की पुष्टि भी होती है कि हर विकास अपने भीतर विनाश का बीज भी लिए रहता है।

सामाजिकता से इतर संग्रह की अनेक कविताएँ मनुष्य के निजी सुख-दुःख एवं नितांत व्यक्तिगत भावभूमि पर भी खड़ी दिखाई पड़ती हैं जहाँ संबंधों की गरमाहट अब छीजती महसूस होती है। अभाव से स्वभाव बदल जाता है और पेट की भूख आदमी को हैवान बना देती है। रिश्तों की जमीनों में अब इतनी दरारें पड़ चुकी हैं और हमारी संवेदना इतनी कुंद पड़ चुकी है कि हमें सिर्फ़ अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है। दुष्यंत का एक शेर याद आता है-

कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गयीं मन में

मीत अब ये मन नहीं धरती है।

इस संग्रह में कविता की एक पंक्ति है-

बेटी को हम विदा करते हैं

बेटा बिना विदा किए ही घर से चला जाता है।

पुश्तैनी मकानों में ताले जड़ें जा चुके हैं। सब लोग बिखर गए हैं असंभव अक्षांशों देशांतरों में..बिल्डर उन्हें हड़पने को आतुर हैं। अब कोई ऐसा घर नहीं जो किसी की प्रतीक्षा में हो। हर अंतिम संस्कार में किसी वजह से(जो सब समझते हैं) कोई बेटा शामिल नहीं होता। संग्रह की एक बहुत अच्छी कविता है-‘एक सर्द शाम‘ से-

यह कुछ इस तरह होता है

कि अंदाज़ा नहीं लग पाता

एक दिन इस कदर अकेले रह जायेंगे।

मगर अंत में यह मानते हुए कि गहन निराशा भी ताकतवर होती है,हमें उम्मीदों का दामन थामे रखना है –

यह भी एक आशा है

कि चारों तरफ बढ़ती जा रही है निराशा।

वैसे कविता की वर्तमान मति-गति या दशा और दिशा पर विचार करते हुए एक बात बेतरह खटकती है कि वह आजकल अपनी जमीन एवं परंपरा से असंपृक्त होकर किसी और आबोहवा से पोषित क्यों है ? इसे आम तौर से भारतीय साहित्य एवं खास तौर से हिन्दी साहित्य के संदर्भ में एक सांस्कृतिक संकट के रूप में भी देखा जा सकता है। बेहतर यही है कि हम अपनी जड़ों को अपनी ही मिट्टी में फैलने पसरने दें। अपनी परंपरा से अर्जित जीवन-रस ही अंततः काम आता है। बाकी सब सूखकर काल कवलित हो जाता है। इसलिए यह एक सांस्कृतिक सवाल भी बनता है कि हमारा साहित्य अपनी जातीय परंपरा में कितनी गहराई तक धंसा है ? हम अपने सृजन का प्रारंभ (प्रस्थान बिंदु) अपनी ही परंपरा के महान कवियों के उद्धरणों से क्यों न करें? क्या हमारी साहित्यिक विरासत एवं परंपरा इतनी दरिद्र है? इस संग्रह की कविताओं में कोई एक उद्धरण एवं संदर्भ भी अपनी परंपरा से नहीं है, यह बात थोड़ी खटकती है।

***

– दया शंकर शरण

मोबाइल-9430480879

बहुत सुंदर लिखा आपने, मुकुल जी।अच्छी समीक्षा है–समय और संग्रह दोनों की।

कुमार अंबुज इस समय के महत्वपूर्ण कवि है।और उनकी कविताएं वर्तमान समय की दस्तावेज हैं।दयाशंकर शरण ने बहुत ही वस्तुनिष्ठ समीक्षा लिखी है।जिसे पढ़ने के बाद उपशीर्षक को पढ़ना लाजिमी हो जाता है।कवि और समीक्षक दोनो को साधुवाद।

कुमार अंबुज इस समय के महत्वपूर्ण कवि है।और उनकी कविताएं वर्तमान समय की दस्तावेज हैं।दयाशंकर शरण ने बहुत ही वस्तुनिष्ठ समीक्षा लिखी है।जिसे पढ़ने के बाद उपशीर्षक को पढ़ना लाजिमी हो जाता है।कवि और समीक्षक दोनो को साधुवाद।

बहुत सुंदर समीक्षा

बहुत सुंदर समीक्षा