एक देश बारह दुनिया’ रिपोर्ताज के बहाने विकासात्मक विरोधाभास पर एक निगाह/ दीक्षा मेहरा

‘एक देश बारह दुनिया’ पत्रकारिता के क्षेत्र में लम्बे समय से रिपोर्ताज विधा की उपेक्षा को एक नया रचनात्मक आयाम देता हुआ बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ताज है। इसमें शिरीष खरे सूत्रधार बनकर बेहद ईमानदारी से आम आदमी के जीवन की दौड़धूप और संघर्ष तक पाठकों को पहुँचाने के लिए कई किलोमीटर यात्रा कर लोगों से मिलते हैं, उनकी निजी जिंदगी में अपनों की तरह शामिल हो कर, व्यवस्था और समाजिक विरोधाभास से त्रस्त लोगों की हृदय पसीज़ देने वाली सच्ची घटनाओं तक पाठकों को ले जाते हैं। इसी क्रम में पाठक लेखक के साथ कदम बढ़ाते हुए उन बारह दुनियाओं को देखते हैं जिन्हें या तो जानबूझकर या अनजाने में वे अभी तक अनदेखा करते आए हैं। शिरीष खरे ने विगत वर्षों में पत्रकारिता के दौरान जिस विकासात्मक विरोधाभास, अभाव, गुमनामी को देखा, अनुभव किया उसे ही इस पुस्तक में 12 रिपोर्ताजों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। पुस्तक की पुश्त पर लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक हर्ष मंदर की सार्थक टिप्पणी है- ‘‘जब मुख्यधारा की मीडिया में अदृश्य संकटग्रस्त क्षेत्रों की ज़मीनी सच्चाई वाले रिपोर्ताज लगभग गायब हो गए हैं तब इस पुस्तक का सम्बन्ध एक बड़ी जनसंख्या को छूते देश के इलाकों से है जिसमें शिरीष खरे ने विशेषकर गांवों की त्रासदी, उम्मीद और उथल-पुथल की परत-दर-परत पड़ताल की है।’’

पुस्तक में‘जिंदगी बुनते थे वो बिखर गए’ एक ऐसा वाक्य है जिसे पढ़ते ही भारत में प्रगति के नाम पर अमूल्य संस्कृति के लगातार हो रहे बिखराव का स्मरण हो आता है और ज़ेहन में एकाएक अनेक प्रश्न उठने लगते हैं कि- क्या प्रगति के कोई मायने हो सकते हैं? यदि हां, तो किस दिशा में बढ़ने को प्रगति कहा जाना चाहिए? घास-मिट्टी-पत्थर से बने घरों का सीमेंट में तब्दील हो जाने को, या सौंदर्यीकरण के नाम पर शहरों से झोपड़पट्टीयों के विस्थापन को, या फिर ऊँची-ऊँची बहुमंजिला इमारतों के ढ़ेर को, या फिर यातायात साधनों की चकाचौंध, रातभर जगमगाती रोशनी, परंपरागत आहार-मूल्यों, उपचार-विधियों की उपेक्षा कर नवीन विकसित मूल्य, उपचार विधियां आदि क्या प्रगति के मायने हो सकते हैं? वर्तमान के इसी विरोधाभास को अभिव्यक्त करती विनोद कुमार शुक्ल कविता-

‘‘आदमी के विचार तेज़ी से बदल रहे थे।

लेकिन उनकी तेज़ी से रद्दीपन इकठ्ठा हो रहा था।

रद्दीपन देर तक ताज़ा रहेगा।

अच्छाई तुरंत सड़ जाती थी।’’

इसी तरह यदि विकास के, प्रगति के कोई मायने, कोई मापदंड हो सकते हैं तो वो किसी देश की धरातलीय शिक्षा, आम आदमी की अर्थव्यवस्था में सुधार, हासिए पर छूटे लोगों के बीच सामाजिक समानता, स्वस्थ्य विचारधारा, नवीनतम तकनीकों की गुणवत्ता, आम नागरिकों तक उसकी आसन पहुँच और उपयोग, गुणवत्तापूर्ण जल और वायु, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल, रोगों का प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, मृत्यु दर और जीवन की गुणवत्ता हो सकती है। किन्तु भारत के वर्तमान परिदृश्य पर जब हम विकासात्मक विरोधाभास की दृष्टि से निगाह डालते हैं तो देखते हैं ऐसा बहुत कुछ संरक्षणीय था जिसे विकास के नाम पर हम खोते चले गए। ‘एक देश बारह दुनिया’ में शिरीष खरे भारत में विकासात्मक विरोधाभास और अमूल्य धरोहर की उपेक्षा की पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हैं-

जो तिनका-तिनका जोड़कर

जिंदगी बुनते थे

वो बिखर गए।

गांव-गांव टूट-टूटकर

ठांव-ठांव हो गए।

अब उम्मीद से उम्र

और छांव-छांव से पता

पूछना बेकार

रिपोर्ताज की ये पंक्तियों मुझे उस महान भारत की याद दिलाती हैं जहां प्रकृति के अनूकूल घास-मिट्ट-पत्थर के घर हुआ करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह की स्वाद दृष्टियां थीं, कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन, कृर्षि एवं पशुपालन जीवन का मूल आधार। रोग-व्याधि के उपचार के लिए अनंत जड़ी-बूटियों का ज्ञान था, नैतिक मूल्य थे, विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधताएं थीं तो समानताएं भी थीं। कई जीवन शैलियों को अस्तित्व था। हमारे पूर्वजों के पास जीवन की अकूत संपदाएं थीं कुमार अंबुज के साथ हम सब को भी अपने पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए-

हमें पूर्वजों के

प्रति नतमस्तक होना चाहिए

उन्हें जीवित रहने की अधिक

विधियां ज्ञात थीं

जैसे हमें मरते चले जाने की ज्यादा

जानकारियां हैं।

विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था में सुधार, जी.डी.पी. में वृद्धि का दावा किया जाता रहा है, सड़क, रेल, पुल, ऊर्जा, बिजली-उत्पादन और वितरण, टेलीकॉम, तकनीकी क्षेत्र में विशेष उन्नति, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल यातायात, गरीबी कम करने जैसी बातें तो हमें अक्सर हर प्लेटर्फाम पर सुनने, देखने, पड़ने को मिल ही जाती हैं, किन्तु भारत में गरीबी की चुनौतीपूर्ण सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक-आर्थिक असमानता, जातिवाद, धार्मिक विवाद, विकास के लाभों से वंचित लोगों-समुदायों, अनियमित मौसम परिवर्तन, किसानों की समस्याएं, सांस्कृतिक संकट आदि पर सार्थक बहस-पहल-योजनाएं सभी स्तरों- सरकार, संगठन तथा आम नागरिकों के बीच कम ही देखने को मिलती हैं। वर्तमान में भारत विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी अन्य कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बावजूद इसके यह भी सत्य है कि भारत के कुछ हिस्से अज्ञानता, शिक्षा, व्यावसायिक और गैर-तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभावों का सामना कर रहे हैं।

‘एक देश बारह दुनिया’ पुस्तक का हर एक रिपोर्ताज पाठक के समक्ष इसी विकासात्मक विरोधाभास का खुलासा करते हुए ज़मीनी हकीक़त से रूबरू करवाते हुए गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बुंदेलखंड, तेलंगाना, कर्नाटक के दूर-दराज़ के अंचलों की भयावह यथार्थ तस्वीर पेश करता है। मेलघाट पर लिखे रिपोर्ताज में जब शिरीष खरे लिखते हैं- “वह कल मर गया, तीन महीने भी नहीं जिया। “एक मां के मुँह से सपाट लहज़े में अपने मासूम बच्चे की मौत की ख़बर सुन मैं भीतर तक हिल गया।’’ तो भारत में जगह-जगह पर कई मेलघाट उभर आते हैं, मासूम बच्चे अलग- अलग कारणों से दम तोड़ते नज़र आने लगते हैं, मुझे नैनीताल से महज 7 किलोमीटर दूर किन्तु पैदल मार्ग, सड़क-स्वास्थ्य केन्द्र की उचित पहुँच से दूर प्रसवपीड़ा के दौरान शिशु गर्भ में ही दम तोड़ता दिखाई देता है। रिपोर्ताज में आगे शिरीष खरे लिखते हैं “सरकार मौतों का आंकड़ा मानने को तैयार है, बस इस बात पर राज़ी नहीं कि ये सभी मौतें भूख से हुई हैं। मेरे पास साल-दर-साल सरकारी आंकड़ों का हिसाब है, उसके मुताबिक मेलघाट में हर साल छह साल तक के औसतन छह सौ से ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है।’’ मेरी दृष्टि में बच्चों की मृत्यु के पीछे जो मुख्य कारण हैं एक तो अस्पताल में प्रसव के प्रचार-प्रसार से दूर-दराज़ गांवों में अब प्रसव का कौशल रखने वाली वो मांए भी नहीं रह गयी हैं जो प्राचीन भारत में हजारों सालों से प्रसव कराती आ रही थीं, दूसरा विकसित भारत में दूर-दराज़ के समूदाय और आदिवासी समूह जो हज़ारों सालों से अपना पोषण स्वयं करते आए हैं आज वह अपनी समृद्ध अहार संपदा की उपेक्षा करते हुए कुपोषण तक पहुँच गए हैं। मेरी दादी की नौ संताने थी, दादी बताती हैं दादा जी के आकस्मिक निधन के समय नौवां शिशु मात्र दो माह का था, उन्होंने उन नौ संतानों का पालन-पोषण अपने दम पर किया। कोई कुपोषण का शिकार नहीं हुआ। और नौ की नौ संतानों का प्रसव भी दायी मां ने किया। मेलघाट में शिरीष खरे बताते हैं- “यहां के कई जवान बेटे, बहू अपने परिवार के बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों कों यहीं छोड़कर काम की तलाश में अमरावती और दूर-दराज़ के मैदानी इलाकों की ओर चले जाते हैं, दरअसल, संघर्ष ही यहां ईमानदारी की एकमात्र परिभाषा है।’’ कोरकू जनजाति के संदर्भ में इस सत्य को पढ़ने के बाद जब मैंने जिज्ञासावश कोरकू जनजाति का इतिहास पढ़ा तो यह ज्ञात हुआ कि इस समुदाय की एक विशिष्ट संस्कृति है, इसके पास आहार, चिकित्सा, पर्यावरणीय ज्ञान, विश्वास, रीति-रिवाजों, सामाजिक व्यवस्था और जंगलों के बीच जीवन जीने की सदियों पुरानी पारंपरिक समृद्ध विरासत है। किन्तु आज यही जनजाति अपनी जड़ों से कटते हुए कुपोषण तक जा पहुँची है। मेलघाट के कालूराम स्वयं इसे स्वीकार करते हुए बताते हैं- “उनके ज़माने में सालगिरी, गालंगा और आरा की भाजियां थीं, जो अब कम ही खाई जाती हैं। शहद, चिंरौजी और मडुआ की भरमार थी। बेदंदी को चावल की तरह उबालकर खाते थे। काला गदालू, बैलकंद, गोगदू और बाबरा जैसी कच्ची खाई जाने वाली चीज़े खूब मिलती थीं। ज्वास नाम की बूटी को उबली सब्ज़ी में डाल दो तो वह तेल की तरह काम करती थी। इसी तरह तेंदू, आंवला, महुआ, हिरडा जैसे फलों के पेड़ थे। खेती के लिए कोदो, कुटकी, जगनी, भल्ली, राठी, बड़ा आमतरी, गड़मल ओर सुकड़ी के बीज थे, जो बंजर ज़मीन पर भी उग जाते थे।’’ ये सच्चाई केवल कोरकू जनजाति की ही नहीं भारत के कई इलाकों की है। विकास के नाम पर बिना सोचे-समझे हम नवीन खान-पान को अपने अहार को हिस्सा बनाते गए। हमारे कुमाऊँ में भी अब पोषक तत्वों से भरपूर झुंगर (एक प्रकार का चावल), जौ, बाजरा, गेठी आदि कई खाद्य ना मात्र ही दिखाई देने लगे हैं और इन्हें खाने के लिए उपयोग करने वाले भी। असल में मात्र कोरकू ही नहीं भारत में कई समुदाय अपनी परंपरागत समृद्ध जिविका की उपेक्षा कर प्रगति के नाम पर कुपोषण, पलायन, गरीबी, अलगाव, कुण्ठा, संत्रास झेलने को विवश हो रहे हैं। इन समुदायों की ‘डार्क (अंधेरी दुनिया)’ के कुछ ये स्वयं तो कुछ सरकार उत्तरदायी है जैसा शिरीष खरे लिखते हैं कि “यहां के अस्पताल में आपातकाल की स्थिति में इलाज की विशेष व्यवस्था नहीं है। ऐसे मरीज़ और साठ किलोमीटर दूर धारणी के बड़े सरकारी अस्पताल पहुँचाए जाते हैं।’’

पुस्तक में दूसरा रिपोर्ताज ‘पिंजरेनुमा कोठरियों में जि़न्दगी’ कमाठीपुरा पर आधारित है। तमाम नारी चेतना, स्त्री विमर्श, परिवर्तन के लंबे दौर के बावजूद स्त्री समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिपोर्ताज में शिरीष खरे लिखते हैं- “बेला, चंपा, गोमती, दुर्गा, जया, कुसुम, माधुरी, सुब्बा, जोया, मोनी और नगमा जैसी कई लड़कियां निम्न-वर्गीय परिवार से हैं। इनमें से कई लड़कियां कम उम्र में ही भारत के छोटे-छोटे गांवों और कस्बों से बरगलाकर लाई गई हैं। इसके अलावा कोई प्यार में धोखा खाई हुई है, कोई नौकरी के झांसे में फँसकर रह गई है, किसी के घरवाले ने ही मजबूर कर दिया है, किसी को दलाल ने नरक का रास्ता दिखाया है। इन पिंजरेनुमा कोठरियों में हम जैसे ग्राहकों के घुसने के कई दरवाज़े हैं, चढ़ने की कई सीढि़यां हैं। लेकिन, यहां से इन लड़कियों के निकलने के रास्ते आसान नहीं हैं।’’ हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद से लेकर यशपाल, कमलेश्वर, श्रीकांत, राजेन्द्र अवस्थी जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया है।किन्तु आज भी कई संघर्षों, अन्तरद्वंद्वों के बीच लड़कियों का जीवन महज आधी बेटी, आधी प्रियसी, अधूरी पत्नी, अधूरी मां बनकर ही रह जाता है। इन सीलन भरी कोठरियों में पुलिस के दबाव, दलालों की मनमानी, यौन रोग, समाज और मकान मालिकों के दबाव तले इनकी हालत बिगड़ती चली जाती है। रिपोर्ताज में वेश्याओं की इन्हीं दुर्दशाओं का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक द्वारा समाज और व्यवस्था से पूछा गया प्रश्न कि क्या मुम्बई में कमाठीपुरा की बदनाम कहीं जाने वाली गलियों और वहां के कोठरीनुमा कमरों में नारकीय जीवन बिता रहीं हज़ारों सेक्सवर्कर महिलाओं के लिए एक ठोस योजना हो सकती है, जो उनकी अगली पीढ़ी को नया रास्ता दिखा सके। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। इन्हें समाज में कब सामान्य महिला की स्वीकृति मिलेगी यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

पुस्तक में तीसरा रिपोर्ताज ‘अपने देश के परदेसी’ पाठक को कनाडी बुडरूक, महाराष्ट्र की ओर ले जाकर भूरा गायकवाड़ के मिलवाता है जो कहते हैं- “तुम भटकते हुए यहां पहुँचे हो तो लौटने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई घर घूम रहा है! हमारे दिमाग में काई घर नहीं घूमा करता था।’’ भारत में कई घूमन्तु समुदाय हैं जो प्राय: भूमिहीन हैं और समाज में रोजगार देने वाली शिक्षा से भी वंचित हैं तिरमली घुमन्तु जनजाति की बस्ती में घूमते हुए शिरीष खरे ने घुमन्तु समुदायों के दु:ख, दर्द, संघर्ष को लिखा है- “इस व्यवस्था में इन्हें मज़दूरी के लिए भी जगह नहीं। ………… नंदी बैल पर गृहस्थी लटकाना और गाना-बजाना तिरमली बंजारों की पहचान रही है। इसके अलावा, तिरमली महिलाएँ चूडि़याँ और जड़ी-बूटियां बेचती आई हैं। लेकिन, इनका यही अतीत इनके वर्तमान के सामने पहाड़-सा आकर रास्ता रोक रहा है।………ऐसे में इनके लिए स्थायी आवास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर बंजारे अपने ही देश में परदेसी की तरह रह रहे हैं, जिन्हें समाज ने आज तक न सही स्थान दिया है और न उचित मान-सम्मान। घर, बिजली, पानी, राशन, स्कूल और अस्पताल कौन नहीं चाहता! लेकिन, इनके चाहने भर से ये सब नहीं मिल जाता है। सामान्यत: सरकार को इनकी नागरिकता का सबूत चाहिए होता है, एक ऐसे कागज़ के टुकड़े पर जो सिद्ध करता हो कि वे कहां रहते हैं। अनपढ़ बंजारे कभी कागज़ों से नहीं जुड़े, घुमन्तू परिवार कौन-सा कागज़ लाकर अफ़सर के सामने सिद्ध करें कि उनका घर यहां है! इसलिए, आमतौर पर इनके पास राशन, मतदाता, पैन, आधार जैसे सिविल सोसाइटी की पहचान बताने वाले नंबर या कार्ड नहीं होते।’’ इसी भारत में इन जैसे कई समुदायों की अदृश्य दुनिया भी है जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। लेखक से पता चलता है कि इस तिरमली समुदाय के बच्चों के रोल मॉडल रमेश फुलमारी और रामा फुलमारी हैं क्योंकि रमेश फुलमारी पुलिस में है और रामा फुलमारी राज्य परिवहन बस की कंडक्टर है। ये वास्तविकता केवल तिरमली समुदाय की ही नहीं भारत के कई गावों, कई समुदायों की है। जिसे कृष्ण कल्पित इस तरह अपनी कविता में अभिव्यक्ति देते हैं-

खेत जोतने वाले मज़दूर

लोहा गलाने वाले लुहार

बढ़ई मिस्त्री इमारतसाज़

मिट्टी के बरतन बनाने वाले कुम्हार

रोज़ी-रोटी के लिए

पूरब से पश्चिम

उत्तर से दक्षिण

हर सम्भव दिशा में भटकते

रहते थे

ये भूमिहीन लोग थे

सुई की नोक बराबर भी

जिनके पास भूमि नहीं थी

बस-रेलगाड़ियाँ लदी

रहती थीं

इन अभागे नागरिकों को

अब कहीं दूर-देश जाने की

ज़रूरत नहीं थी

अपने ही देश में

निर्वासित थे करोड़ों लोग

वर्तमान भारत की मीडिया में कभी-कभार इस तरह के मुद्दे उठते भी हैं तो मात्र औपचारिकतावश और सूचनाओं तक सिमट कर रह जाते हैं, विकास के दावों, प्रशासन की उदासीनता, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन, सत्ता और कॉर्पोरेट के गठजोड़ को लेकर सार्थक बहस होनी चाहिए जो न के बाराबर होती है। इसी संदर्भ में केदारनाथ सिंह और उनकी कविता याद आती है-

“चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं

उन सारी जगहों पर

जहां बोलना जरूरी था

बढ़ती जा रही हैं वे

जैसे बढ़ते हैं बाल

जैसे बढ़ते हैं नाखून

और आश्चर्य कि

किसी को गड़ता तक नहीं’’

पुस्तक में चौथा रिपोर्ताज ‘कोई सितारा नहीं चमकता’ महाराष्ट्र के आष्टी गांव का है। जिसमें विकास और अत्याधुनिक उपकरणों के समक्ष परंपरागत मदारी समुदायों के खेल फीके पड़ पाते हैं। रिपोर्ताज में इस समुदाय के संघर्षों का मार्मिक वर्णन है- “काई आठ-दस बरस की बच्ची जानती थी कि वह जितनी बार रस्सी पर पैर धर उछलेगी, उतनी बार उसकी जान हवा में तैरेगी। फिर भी, दो बड़े खंभों के बीच बँधी एक रस्सी के ओर-छोर तक चल-चलकर वह चौराहे पर जमा भीड़ के आगे तमाशा दिखा रही थी।’’ इनके करतब देखकर मनोरंजन करती भीड़ का कभी इनके संघर्ष और जीवन सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं गया और अब तो ये अपने खेल और पहचान से भी दूर होते जा रहे हैं। जादू जैसे दिखाई देने वाले इन खेलों के पीछे जो संघर्ष है उस तक लोगों की पहुँच तो बहुत दूर की बात है आज तो इनके सामने पहला संकट रोजी रोटी का है- “स्टंट ही सैय्यद मदारी की पहचान है। लेकिन, आज की तारीख में सैय्यद मदारी के खेल गुम हो रहे हैं। ढूँढे से इन खेलों के कद्रदान नहीं मिल रहे हैं। खुली जगहों पर जान का जोखिम उठाकर घंटों खेल दिखाने के बावजूद इन खिलाडि़यों को कुछ देने की बजाय ज़्यादातर लोग खिसक लेते हैं। ये मदारी विकास की तकनीक की अंधी दौड़ में छूट रहे हैं। मनोरंजन के अत्याधुनिक उपकरणों के सामने इनके जादू फीके पड़ने लगे हैं।’’ इन समुदायों के समक्ष इससे भी बड़ी एक और चुनौती है महाराष्ट्र के जाति आयोग के रिकॉर्ड में ‘सैय्यद मदारी’ जाति का नाम ही नहीं है- “जाति प्रमाण-पत्र पाने की लड़ाई लड़ने में दस साल गुज़र गए। इसके लिए जि़ला बीड़ से लेकर राज्य की राजधानी मुंबई तक वे लोग एक कर चुके, पर कोई फ़ायदा नहीं।’’ अबप्रश्न यह उठता है कि क्या इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई विशेष संरक्षण व्यवस्था तैयार की जाएगी या फिर ये हमें यू ही सड़कों पर घूमते, भीख मांगते, कूड़ा बीनते और छोटी उम्र में नशा करते दिखाई देंगे। इस संदर्भ में कंवल भारती का यह कथन उचित ठहरता है- ‘‘हम नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं, उस व्यवस्था के साथ जिसमें करोड़ो मज़दूरों का, आदिवासियों का, गरीबों का विस्थापन है, दमन और भूख की विभीषिकाएं हैं और उन पर क़ानून की सहमतियों की विडंबनाएं हैं।’’

पुस्तक में पांचवा रिपोर्ताज ‘गन्नों के खेतों में चीनी कड़वी’ मस्सा, महाराष्ट्र पर आधारित रिपोर्ताज है। कुछ समय पहले ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट आयी थी कि करीब 2 लाख बाल मजदूर गन्ना काटने जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। उनमें से 1.3 लाख बच्चे शिक्षा वंचित हैं यह वास्तव में चौंकाने वाली रिपोर्ट थी लेकिन जब शिरीष खरे का यह रिपोर्ताज पढ़ा तो इन मज़दूरों की गरीबी, पलायन, अभाव, पिछड़ापन, उधारी, शोषण, दलालों का दबाव, दयनीय स्थिति में काम करते रहने की मजबूरी के साथ नारकीय जीवन जीने की विवशता हृदय को कचोट कर रख देती है। “ब्राजील के बाद भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में बहुत आगे रहा है। यह उत्पादन पांच लाख से अधिक आंतरिक प्रवासी मज़दूरों के बूते टिका है। ये मज़दूर कर्नाटक से लगे उस्मानाबाद, बीड़, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली और सतारा जि़लों से हर साल नवंबर से मई के महीनों तक गन्ने के खेतों में गन्ने काट रहे होते हैं। लेकिन, इन मज़दूरों के सपनों में न खोया-खोया चांद होता है और न मुँह में मिठास घोलने वाली चीनी के दाने। होता है तो दोजून की रोटी का ख़्वाब, जिसके लिए अपने गांवों से पांच-छह सौ किलोमीटर दूर खेत-खेत भटकते रहते हैं’’ गन्ने के खेतों में न रहने का कोई ठीक-ठिकाना होता है न ठीक से खाने-पीने की काई व्यवस्था। रिपोर्ताज में शिरीष खरे ऐसी ही अस्थायी बस्तियों का यथार्थ चित्रित करते हैं- “बस्ती के नाम पर चौदह झुग्ग्यिां खेत में पसर गई थीं। ‘झुग्गी’ और ‘बस्ती’ जैसे शब्द सुनने में भले ही अच्छे लगें, किंतु आंखों के सामने हर एक ढांचा शोषण की कहानी को विस्तार देता दिखता है। नीली पन्नियों, कपड़ों के कई रंग-बिरंगे चिथड़ों और लकडि़यों के सहारे बँधी झुग्गी उड़ न जाए, इसलिए इनके ऊपर गन्ने के ढेर बांध कर लाद दिए गए थे। झुग्गी के भीतर की जगह को यदि कमरा कहें तो सबके लिए एक ही कमरा है। पूरी गृहस्थी लिए यह इसी कमरे में सोते हैं, जहां सबके लिए एक साथ पैर पसारने की भी गुंजाइश नहीं।’’ इस तरह पूरा रिपोर्ताज चीनी मिलों के सच, गन्ना काटते मज़दूरों की अभाव भरी जिंदगी, महीनों घर से दूर, लगातार संघर्ष करते हुए एक दिन खेत में ही दम तोड़ देने वाले लोगों की दास्तान है। इसी के साथ सरकार के ‘हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम’ योजना की कागज़ी औपचारिकताओं को भी उजागर करता है।

पुस्तक में छटा रिपोर्ताज ‘सूरज को तोड़ने जाना है’ महादेव बस्ती, महाराष्ट्र पर आधारित है जिसका आरंभ जूलिया वेबर की डायरी के साथ एक अच्छे शिक्षक की उम्मीद से होता है। फिर लेखक अत्यंत रोचक ढ़ंग से महादेव बस्ती के प्राइमरी स्कूल और ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ की विडम्बनाओं की वास्तविकता तक पाठक को ले जाता है। “भारत आजाद हुआ तो वर्ष 1952 में अंग्रेजों का बनाया वह काला कानून समाप्त हो गया। इसके बाद पारधी को ‘अपराधी’ की जगह ‘विमुक्त’ जनजाति का दर्जा मिला। किंतु अंग्रेजों के जाने के बाद भी धारणाएं नहीं मिटीं। लिहाज़ा, मराठवाड़ा के इन इलाकों में जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस सबसे पहले पारधी जनजाति के लोगों को तलाशने इनकी बस्तियों में छापा मारती है।……… नतीजा, पारधी बस्तियां गांव से कोसों दूर जंगलों में रहती हैं। जैसे कि यह बस्ती जहां हम हैं। कोई सड़क इस तरफ़ नहीं आती। न ही सरकार की काई योजना यहां तक पहुँचती है। न बिजली, न पानी, न राशन और न ही स्वास्थ्य की ही काई सुविधा है। यहां तक कि आस-पास कोई गांव भी नहीं है। ऐसे में इस बस्ती में स्कूल होना एक मिसाल है।’’ स्कूल भी ऐसा जहां शत-प्रतिशत उपस्थिति, शत-प्रतिशत सफल परीक्षा परिणाम और महाराष्ट्र के आदर्श स्कूलों में से एक। किन्तु उम्मीद की इस सुन्दरता के पिछे की वास्तविकता कुछ और है- “पहले यहां आए दिन पुलिस के छापे पडते रहते थे। इसलिए, लोग बाहरी आदमी पर भरोसा नहीं करते थे। चार साल पहले हालत यह थी कि यहां आना किसी खतरे से कम नहीं था। शिक्षक आया भी तो बच्चे नहीं मिलते थे। मिले भी तो इधर-उधर खेलते रहते। कभी थाली को एक उँगली से घुमाकर दिखाते तो कभी लाठी से पत्थर पर निशाना मारकर उसे गिरा देते। पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाते और बटेर की तरह आवाज़ निकालते। बुलाने पर भी नहीं आते। ऊँचे वृक्ष पर खड़े होकर देखते रहते। उलटा ‘का रे मास्टर’ कहकर हमें चिढ़ाते।’’

रिपोर्ताज को पढ़ते हुए जिस बदलाव की खुशी पाठक को होती है अगले ही कुछ पृष्ठों में बेचैन कर देने वाला तथ्य सामने आता है जिसमें इन बच्चों को पांचवी कक्षा की पढ़ाई के लिए पांच किलोमीटर दूर इटकुर गांव जाना पड़ता है। लेखक के शब्दों में- “हकीकत यह है कि इस बस्ती से दूर जाने से बच्चे तो क्या बड़े भी डरते हैं। यह औपनिवेशिक अतीत का आंखों देखा हाल है। कुछ हैं जिन्हें जन्म के साथ ही सब कुछ मिल जाता है और कुछ हैं जिन्हें जन्म के साथ ही अपनी पहचान के लिए जूझते रहना पड़ता है।……. इसलिए यह बदलाव एक शुरूआती प्रयास है। वजह, यदि कुछ बच्चों ने चौथी के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। पारधी जनजाति के सामने पहचान के संकट के बाद दूसरी बड़ी समस्या है बेकारी, जिसके कारण पारधी परिवारों पर अपने बच्चों से छोटी उम्र में भी काम कराने का दबाव रहता है।……खुद समाज ही पारधी बच्चों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वे कहते हैं, ‘’पारधी बच्चे समाज के बाकी बच्चों के साथ घुल-मिल नहीं पाते। ऐसा इसलिए कि अक्सर दूसरे बच्चे उन्हें ‘पारधी’ कहकर चिढ़ाते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे उनसे अलग हैं।……..कई बार शिक्षक पारधी बच्चों को दाखिला देने में आना-कानी करते हैं, बाकी बच्चों से दूर बैठने के लिए कहते हैं और कभी-कभार सबके सामने ही उन्हें नहा-धोकर आने की फटकार लगाते हुए जानबूझकर उनका मज़ाक उड़ाते हैं। चोरी होती है तो पहले पारधी बच्चों के बस्ते खंगाले जाते हैं। इससे इन बच्चों में हीन-भावना आती है।’’ इस तरह आशा-निराशा एक-दूसरे में घुल मिल जाती है और उम्मीद आखि़री शब्द बनकर रह जाता है।

सातवां रिपोर्ताज ‘मीराबेन को नींद नहीं आती!’ संगम टेकरी, गुजरात से है। जिसका शीर्षक ही कष्टप्रद घटना की ओर संकेत करता है और फिर पता चलता है- “बार-बार लगातार अपनी झोपडि़यों सहित उजड़ना और नुकसान झेलते रहना मीराबेन की जिन्दगी है। पर, वे यहां अकेली नहीं हैं। उनके साथ बस्ती की डेढ़ सौ से ज़्यादा घर-गृहस्थियां सड़क पर आ चुकी हैं।….पता नहीं कब कोई बुल्डोज़र आए और एक-एक करके बड़ी मुश्किल से जोड़ी गईं तमाम चीज़ों को पलक झपकते रौंध डाले’’ भारत में ये सब कई दशकों से होता आ रहा है और ये सब होता है शहरी सौंदर्यकरण के नाम पर जिसका अर्थ शहरों को सुंदर और अनुकूल बनाना है। जिसमें शहरी सौंदर्यकरण के नाम पर कई बार लोगों को अपने घरों या जगहों से निकाल दिया जाता है। “सूरत की ‘सूरत’ चमकाने और सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर हज़ारों हज़ार गीली आंखें अपने घर-संसार को उजड़ते हुए देख रही थीं। यहीं वजह थी कि शहर के एक तबके के लिए ज़ीरो स्लम अभियान आपदा बनकर आया था’’ इससे उन आम लोगों को जिन्होंने बमुश्किल थोड़ी सी जगह अपने हिस्से में कर ली थी उन्हें फिर जगहों की सुरक्षा, बगड़ती आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब तो शहर के विकास के नाम पर झोपडि़यां टूटने की ख़बरे आए दिन आती रहती हैं। एक प्रश्न है जो बार-बार उठता ैहै क्या शहरी सौंदर्यकरण के नाम पर लोगों को निकाल देना, क्या उनके अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है जो कड़ी मेहनत कर घर-जमीन जोड़ते हैं। सुरेश कुमार ने कहीं अपनी कविता में कहा है-

कई गंदी बस्तियां हैं शहर में मेरे,

लेकिन उन्हीं बस्तियों के कारण

साफ है शहर मेरा।

शिरीष खरे भी एक लम्बे अनुभव के बाद इस तथ्य इस तरह पेश करते हैं- ‘‘एक जमाने में विकास के लिए ‘गरीबी हटाना’ घोषित नारा हुआ करता था। लेकिन, संगम टोकरी इस बात की गवाही देती है कि दशकों तक जब गरीबी नहीं हटी तो विकास पथ से ‘गरीबों को हटाना’ कैसे एक अघोषित एजेंडा बन गया है। यही वजह है कि गुजरात और विशेष तौर से सूरत जैसे शहर को विकास का मॉडल बताने पर विकास एक विवादास्पद शब्द लगने लगा है।’’ आधुनिक शहरों को बसाने की क़ीमत अक्सर ग़रीबों को ही चुकानी पड़ती है। पुनर्वास की योजनाएं कितनों को लाभ दे पायी इस पर बहुत शोध-विचार नहीं किया जाता। शहर के अमीरों को काम करने के लिए सस्ते मज़दूर तो चाहिए, लेकिन उनके रहवास शहर से बाहर चाहिए। शहरों में लोगों के बीच असमानता की गहराती यह खाई कितने गरीबों को लील जाएगी इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं। वास्तव में इस तरह का विकास सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव डालता है। ‘‘आमतौर पर झोपड़पट्टी वालों पर ‘जबरन कब्ज़ा’ करने का आरोप लगता है। पर, यह नहीं सोचा जाता कि यही तबका तो हाड़तोड़ मेहनत करके शहर की अर्थव्यवस्था को चला रहा है।’’ अत: शहरी सौंदर्यकरण के नाम पर विस्थापन करना तब तक उचित नहीं है जब तक यह समाज के सभी वर्गों के हित में ना हो। शहरी सौंदर्यकरण की योजना समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए ताकि इसमें सभी लोगों का समावेश हो सके और समृद्धि का मार्ग खोजा जा सके।

आठवां रिपोर्ताज ‘वे तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे!’ में शिरीष खरे नर्मदा नदी के अस्तित्व के संकट को विस्तारपूर्वक पाठकों के सामने लाने का प्रयास करते हैं नर्मदा हमेशा से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जीवनदायनी नदी रही है। किन्तु आज शिरीष खरे बताते हैं- ‘‘नर्मदा बहेगी तभी तो रहेगी! लेकिन पांच बड़े बांधों से इसका जल बहना बंद हो गया है। फिर भी यह जिंदा है, लेकिन मैंने सरकारी घोषणाओं से जाना कि सरकार जबलपुर से नरसिंहपुर के बीच किनारे-किनारे झुंड-के-झुंड कोयले वाले बिजलीघर बनाने जा रही है। लगा कि इसकी मौत तय है। बिजलीघर नदी को तो चूसेंगे ही, बदले में छोड़ी जाने वाली राख से उसे खाक भी कर देंगे। फिर जबलपुर के भूकंप केंद्र कोसमघाट से चालीस किलोमीटर दूर चुटका में बनने वाले परमाणु बिजलीघर ने मुझे कँपा दिया। यह भले ही कभी जापान जैसा हादसा न दोहराए तो भी अपने विकिरणरयुक्त जल से नर्मदा में ज़हर तो भर ही सकता है।’’ नदी का संकट कभी भी केवल नदी का संकट नहीं होता यह जल, जंगल, वन्य प्राणियों तथा मानव सभ्यता का संकट है जिसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यदि शिरीष खरे के शब्दों में ही कहे तो ‘‘आश्चर्य की बात यह है कि यहां सरकारी स्तर पर एक भी संस्थान ऐसा नहीं जो पानी, पत्थर, रेत, वनस्पति और मछली से लेकर उसमें उपयोग लायक किसी भी चीज़ को बचाने के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह हो। गुजरात के साथ जल बँटवारे को लेकर ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण’ है। बांध या बिजलीघर बनाने के लिए ‘नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण’ है। लेकिन, नर्मदा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों पर जानने-समझने के लिए कोई संस्थान नहीं है।’’

रिपोर्ताज लेखक ने नर्मदा का बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हुए बताया है कि इस नदी में पहले तो विशालकाय बाधों का निर्माण हुआ जिससे जलधारा अवरूद्ध हुई और फिर कोयले, परमाणु बिजलीघरों का निर्माण किया गया जिन्होंने बड़ी मात्रा में नदी का पानी सोखा अंतत: हजारों टन का मलवा भी इसी नदी में गया। ‘‘नर्मदा कभी कई विस्थापनों की एक साझा कहानी लगती है। कभी अलग-अलग विसंगतियों का एक उपन्यास। कभी विरोधाभासों का धारावाहिक। कहीं लूट की फ़सल। और इसके नीचे एक और धारा बहते देख रहा हूँ, जो न मालूम और कितने हज़ार लोगों को अपनी गर्त में लेती जा रही है। यह धारा नर्मदा और उसकी सहायक नदियां बीते तीस-चालीस सालों से एक नया इतिहास बनने की राह पर हैं। ये इस सदी के तमाम देशों की नदियों के मद्देनज़र विकास के विरोधाभास और विकास की विसंगतियों पर बहस की एक नई इबारत लिख रही हैं।’’

नवां रिपोर्ताज ‘सुबह होने में देर है’ बायतु राजस्थान से है जिसमें राजौ, मीरा और सुआलाल भाम्बी की पत्नी गीतादेवी तथा बेटी रेणु के जीवन, समाज, परिवेश के दबाव और विसंगतियों की वास्तविक कहानी है। लेखक ने आरंभ में ही पाठक को इस तथ्य से अवगत करा दिया है- ‘‘इधर है अपनी अस्मत गंवा चुकी राजौ, जो गांव के लाख विरोध के बावजूद न्याय के लिए अदालत में जा खड़ी हुई, लेकिन घर लौटी तो गांव छूट गया। उधर है, आदिवासी होने का दर्द झेलने वाली मीरा, जिसने गांववालों से डरकर अदालत से मुँह फेर लिया और पहले की तरह गांव में रहने में अपनी भलाई समझी’’ राजौ सावऊ गांव की रहने वाली उन्निस वर्षीय बालिका है जो पंद्रह वर्ष की आयु में ही टीकूराम की हवस का शिकार बन गई तमाम कोट कचहरी थाने के बावजूद टीकूराम ज़मानत पर रिहा है उसकी शादी हो चुकी है। जबकि राजौ अभी भी प्रतिकार और संघर्ष कर रही है। लेखक जब उसकी रिर्पोट लिखते समय उसकी वास्तविक पहचान छुपाने का वादा करता है तो बेझिझक वह कहती है- ‘‘मेरा असल नाम और फ़ोटो ही देना भाई! नहीं तो कुछ मत छापना। उसके ये शब्द पीढि़यों की पीड़ा से उपजे प्रतिरोध का स्वाभाविक मनोभाव ही तो हैं, जो परंपरागत प्रवृत्ति के विरूद्ध परिवर्तन के वाहक भी हो सकते हैं, लेकिन अशिक्षा, आर्थिक तंगी ओर सभी तरह की कानूनी अड़चनों से जूझने के बावजूद समाज की सोच और समाज पर निर्भरता ही उसके न्याय के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं।

मीरा बांडी धारा की रहवासी भील समूदाय के पूसाराम की पत्नी है जिसे रामसिंह राजपूत ने नशे में धुत होकर बेवजह खूब मारा-पीटा। मीरा ने इसकी शिकायत थाने में की किन्तु ये दंपति को दो माह में ही समाज से हार गए और राज़ीना में के मनवा लिए गए। ‘‘कहते हैं, ‘पाँच पंच मिल कीजै काज, हारे-जीते होय न लाज‘। किंतु, जहाँ के पंच अपनी ताकत से जीत को अपने खाते में रखते हों, वहाँ के कमज़ोरों के पास हार और लाज ही बची रह जाती है। ऐसे में कोई कमज़ोर जीतने की उम्मीद से थाने और कचहरी के रास्ते जाए भी तो उसे जाती हुई राजौ और पूसाराम के साथ लौटती हुई मीरा मिलती है। तब राजौ से मीरा और गीता की दूरी और दर्द को महसूस करने के बाद यह सवाल इतना सीधा नहीं रह जाता है कि वह किसके साथ चले और किसके साथ लौटे ?’’ संपूर्ण रिपोर्ताज पढ़ने के पश्चात पाठक यह सोचने को मज़बूर हो जाता है कि अंतत: एक महिला भारत की न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद न रखते हुए समाज के समक्ष विवश हो जाती है। ‘‘गीता और रेणु के शरीर पर चोट के निशान ताज़ा हैं। दोनों इस बार किसी तरह कोई समझौता न करने के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने गांव से थाने, थाने से अदालत तक का रास्ता तो तय कर लिया है लेकिन, आगे क्या वे अदालत के रास्ते पर चलकर गांव के रास्तों पर वापस चल सकेंगी रात हो चुकी है, अब यह सुबह ही तय होगा कि ये दोनों किस रास्ते पर चलेंगी, सुबह होने में अभी देर है…..’’

दसवां रिपोर्ताज ‘दंडकारण्य यूं ही लाल नहीं है’ दरभा, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से संबंधित है। जहां न रोशनी है, न स्कूल है, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। आए दिन रक्तपात से सने इस इलाके में जीवन के बहुत कम और मृत्यु के अनेक कारण मौजूद हैं। शिरीष खरे निष्कर्षात्म रूप में कहते हैं- ‘‘कुल मिलाकर अनियमितता, उपेक्षा और विसंगतियों के त्रिकोण में दंडकारण्य के भीतर का घुप्प अँधेरा छंटने का नाम नहीं लेता है, जबकि छत्तीसगढ़ के संसाधनों का अँधाधुँध उपयोग करके बस्तर के बाहर रोशनी की लंबी-लंबी रेखाएं खींची जा रही हैं।’’ वास्तविकता यह है- ‘‘बस्तर के विकास के नाम पर बस्तर के लोगों का ही विकास रूक गया है।’’ इसके साथ ही लेखक इस पूरे इलाके के नक्सलवाद पर विश्लेषणात्म रिपोट पेश करता है। वर्तमान दौर में भारत का कोई इलाका सबसे अधिक लहूलुहान है तो वह है दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर में घूमते हुए लेखक नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच पिस रहे जनमानस के प्रश्नों से जूझते हुए कहते हैं- ‘‘बस्तर में नक्सल वर्ष 1980 के दौर में पनपा और वर्ष 2005 से ससंचाई वे अत्यधिक ज़ोर पकड़ लिया। पहले ‘सलमा जुडूम‘ फिर ‘ग्रीन हंट‘ और अब हिंसा का तीसरा वीभत्स दौर चल रहा है। राज्य को लगता है कि हिंसा और ‘माइंड वार‘ से वह नक्सलियों पर लगाम लगा लेगा। ‘सलमा जुडूम‘ को लेकर लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण चला। इस दौरान पाँच सौ से अधिक लोग मारे गए। नब्बे से अधिक महिलाओं ने अपने साथ हुए अनाचार की शिकायतें कीं। लाखों लोग गाँव छोड़ने पर मजबूर हुए। प्रश्न है कि सरकार बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों के बूते यदि नक्सलियों को समाप्त करना चाहती है तो ये सिमटते क्यों नहीं ? दरअसल, सरकार नक्सली हिंसा को सिर्फ़ कानून-व्यवस्था की समस्या मान रही है, जबकि इसकी जड़ में सामाजिक और आर्थिक कारण छिपे हैं।’’यह रिपोर्ताज गहरे अनुभवों के साथ पूरी सजगता के साथ लिखा गया है। यह आदिवासी जीवन का दस्तावेज़ न होकर नक्सल हिंसा से अलग जो आम आदमी जीवन के बुनियादी सत्यों को उजागर करतरा है। ‘‘जनजाति की कीमत पर विकास का लाभ शहरों को मिला है। एक लोकतात्रिक देश की अवधारणा में समान अवसर, समान अधिकार तथा समान सम्मान का उल्लेख है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ अपनी राजधानी रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली से दिन-ब-दिन दूर होता जा रहा है।’’

ग्यारहवां रिपोर्ताज ‘खंडहरों में गाइड की तलाश’ में ‘मदकूद्वीप’ की कहानी है। शिरीष खरे अपने पांच सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बिलासपुर हाइवे पर कोई अस्सी किलोमीटर बेतलपुर और वहां से चार किलोमीटर संकरा रास्ता फिर शिवनाथ नदी को डोंगी से पार कर ‘मदकूद्वीप पहुचते हैं। जहां पहुँच कर वे देखते हैं कि कैसे एक सभ्यता इतिहास में बदल जाती है और इतिहास पर आस्था का अधिपत्य हो जाता है। ‘‘विरासत के मामले में सम्पन्न होने के बावजूद यह पूरा क्षेत्र उपेक्षा का मारा है। ऐसे ही, पारंपरिक जल- स्त्रोत के केंद्र तालाबों को भी पाटा जा रहा है। इसी तरह, अनेक गुफाओं और पहाडि़यों पर उकेरे गए शिकार आदि के दृश्य यह संकेत करते थे कि उस धरती पर कभी आदि-मानव का बसेरा था।’’ मदकूद्वीप की संस्कृति भारत की आत्मा है किन्तु आज की नगरीय संस्कृति के बीच यह अपना अस्तित्व खोती जा रही है। कथित आधुनिक और विकसित मन इन पुरातन स्मृतियों के प्रति उदासीन दिखाई देता है। पुराखों की ऐसी प्राचीन सभ्यता पर शोध करने के लिए किसी गाइड मौजूद न होना एक बड़ा प्रश्न है- ‘‘मेरी स्मृतियों की यात्रा के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच ऐसी ही एक छोटी-सी यात्रा है। इसमें लोग मौन हैं, किंतु पत्थर बोलते हैं। जहां वर्तमान के खंडहरों में अतीत की पीड़ा है, जहां मैं खुद को हज़ारों वर्ष पुरानी उस जगह पर बैठा पाता हूँ, जहां कभी मानव-बस्ती थी, एक ऐसा द्वीप जिसमें पुरखों की आत्मा बसती थी।’’ रिपोर्ताज इतिहास और वर्तमान पीढ़ी की ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति उदासीनता को अभिव्यक्त करता हुआ एक निष्कर्ष पाठकों के समक्ष छोड़ जाता है- ‘‘विशालकाय बाज़ार को छोटा बाज़ार और विशालकाय सभ्यता को छोटी सभ्यता को रौंद डालने का कोई अधिकार नहीं है।’’

बारहवां और अंतिम रिपोर्ताज ‘धान के कटोरे में राहत हो धोखा’ अछोटी, छत्तीसगढ़ के खेतिहर मजदूरों पर आधारित बेहद मार्मिक, विचारोत्तेजक रिपोर्ताज है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका बूरी तरह सूखे में झुलस जाता है, सरकार सूखे के बाद अकाल से बचने के लिए राहत की घोषणा करती है जो कई कारणों से धोखा साबित होती है। ‘‘सूखे के बाद राहत के सूखे को देखकर लगा कि खेतों की ज़मीन ही नहीं दरक गई थी, हर ओर सत्ता की संवेदना भी दरक गई थी।’’ छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित ये किसान हाशिए पर हैं जगदीश सोनी का नाम सूखा प्रभावित किसानों की सूची में नहीं आता उनका कहना है पटवारी न खेत गया, न उनसे मिला, उसने गलत लोगों को मुआवजा बांटा, मरना तो है ही, सामने आया तो गोली मार दूगा। इन इलाकों में सूखे और अकाल के कई कारण मौजूद हैं- नहर से समय पर पानी न मिलना, सर्वे में हुई गड़बडि़यां, आवंटित बजट का बहुत कम होना, मुआवजा वितरण की नियमावली का दोषपूर्ण होना आदि। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रदेश के दस लाख के अधिक किसानों के धान न बेचने के बावजूद यदि सरकार कुछ ही किसानों को सूखा प्रभावित घाषित करती है तो यह अपने आप में एक विरोधाभास है। यात्रा के दौरान कोरबी गांव की बिसाहिन बाई यादव कहती है- “एक एकड़ से भी कम ज़मीन है मेरे बेटे के नाम। मुआवजा दिया नहीं। बेटे विनोद को तीन महीने से मनरेगा का पैसा भी नहीं दिया।” बड़ी देर से उनकी आँखें सूखी लग रही थीं, लेकिन बताते-बताते वे भावुक हो गईं। नम आँखों से पूछा, “घर कैसे चलेगा?” इस विकट परिस्थिति में प्रदेश के किसानों के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही था, “घर कैसे चलेगा?” गत कुछ समय से छत्तीसगढ़ के खेतीहर मजदूरों की संख्या घटने लगी है और पलायन बढ़ने लगा है।

‘एक देश बारह दुनिया’ पुस्तक अपनी प्रवाहशाली भाषा, नूतन दृश्य बिम्बों, तीखे व्यंग्यों से पाठक के अंतरमन में बेचैनी पैदा कर बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। इसमें विकासात्मक विरोधाभास, बेबसी, दु:ख, अवसाद, निराशा के साथ संघर्ष और मजबूरियों की कई कहानियां मौजूद हैं। जिन्हें पढ़ते हुए पाठक बीच-बीच में कुछ समय के लिए रूकता है, फिर उस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि इनसे पार पाना अत्यंत जटित है। इन कठिनाईयों, जटिताओं के बीच मुझे शिरीष कुमार मौर्य की कविताएं याद आती है-

हम पक्के बरामदों में आग तापते हुए

अपनी चमड़ी से लील जाते हैं

जिन कच्चे घरों को वाकई आग की

ज़रूरत है

वे सर्द और नम हवाओं में सील जाते हैं

हमारे घरों में

मटर पनीर की सब्ज़ी बच जाती है

असंख्य रसोईघरों में

बासी रोटियां भी खप जाती हैं

मजबूरियां जिन्हें कहते हैं

वे सरल होती हैं

उनसे पार पाना जटिल होता

बावजूद ये सब समझकर भी हम गलत होते हुए देख रहे हैं, कई बार कुछ न कर पाने की मजबूरी और बेचैनी एक साथ घुलमिल जाती है। जो कुछ कर सकते हैं, वे कुछ समझना नहीं चाहते। निरंतर विकास के दावों के साथ उभरते इस देश में कई सीलन भरी अंधेरी दुनियाएं हाशिये पर संघर्षरत हैं। वर्तमान मुख्यधारा की मीडिया भी विकास और तकनीक ओर बढ़ते भारत को ही एकमात्र दुनिया दिखा रहा है। ऐसे दौर में कई बार ऐसा महसूस होता है हासिये के लोगों के दु:ख, तकलीफ़ से किसी का सरोकार नहीं। यहां अंधेरे की कई अभेद्य परते हैं और उजाले का बस एक चेहरा-

ख़रगोश पृथ्वी के अंधेरे में

घास कुतरते थे

आकाश के उजाले में

फलों की ओर उड़ते थे तोते

तब संसार इतना खूबसूरत था

अब

कई-कई अभेद्य परतों में है

अंधेरा

उजाले का है

बस एक चेहरा

***

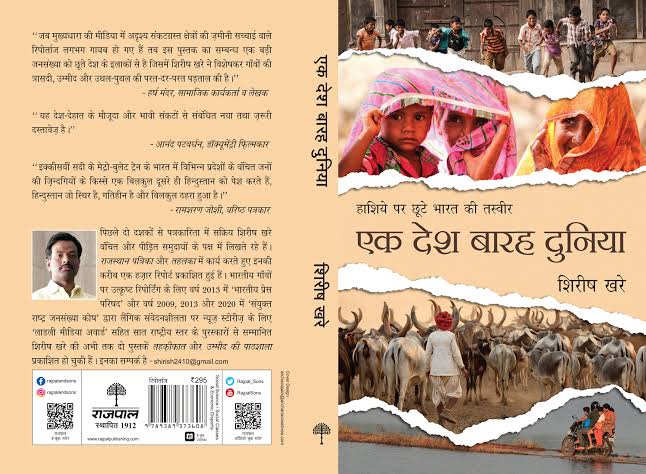

पुस्तक:- एक देश बारह दुनिया

लेखक:- शिरीष खरे

प्रकाशन:- राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली।

पहला संस्करण :- 2021

मूल्य :- 295