महाकवि पिण्टा सुबोधिनी – प्रचण्ड प्रवीर

१. विद्वेषपूर्ण रचना – कुछ कवियोँ की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास।

२. हिन्दी कविता की स्थिति का भ्रामक मूल्याङ्कन – समकालीन हिन्दी कविता कहानी के वर्णन से बढ़कर है और उसके सबल पक्ष पर ध्यान नहीँ दिया गया है।

३. सम्पादक की निजी विवशता – मनुष्य होने के नाते व्यक्तिगत सम्बन्धोँ पर कुठाराघात नहीँ किया जा सकता।

४. कुछ पङ्क्तियोँ का हटाने का सुझाव – यह माँग थी विवादास्पद संदर्भ हटा दिए जाएँ।

महाकवि पिण्टा ‘सुबोधिनी’ की अस्वीकृति के कारण

१. मूल रचना (महाकवि पिण्टा) अस्वीकृत होने के कारण उसकी मीमांसा (सुबोधिनी) पर समय नष्ट नहीँ किया जा सकता। (साथ ही एक प्रतिष्ठित सम्पादक ने यह माँग की कि भविष्य मेँ उनसे किसी भी रचना के लिए कभी भी सम्पर्क न किया जाए।)

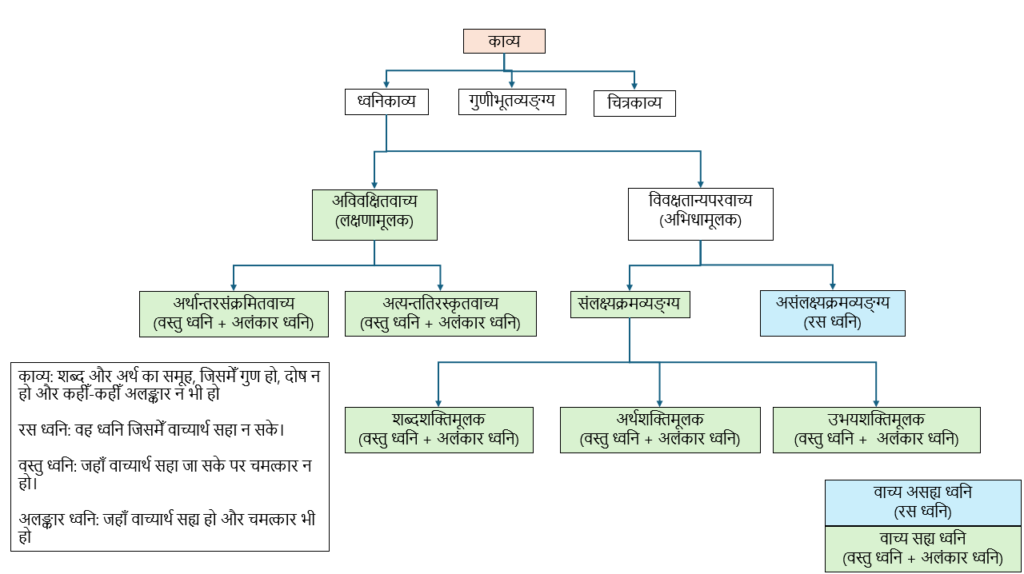

२. यह विद्वत्ता का अनावश्यक प्रदर्शन है, रचना बोधगम्य नहीँ है। अन्त मेँ दी गयी तालिका इस बात की प्रमाण है।

३. इस रचना की विधा स्पष्ट नहीँ है कि इसे कहानी कहेँ या आलोचना या व्यङ्ग्य या शास्त्र विवेचन। मम्मट के काव्यप्रकाश का सन्दर्भ देने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना पाठकोँ को आतङ्कित करने हेतु लिखी गयी है।

४. रचना अनावश्यक लम्बी है। कुछ कम होने पर विचार किया जा सकता था।

पूर्व में प्रकाशित कहानी महाकवि पिण्टा का लिंक

महाकवि पिंटा/ प्रचण्ड प्रवीर

प्रस्तावना

‘भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे’ तथा ‘राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली’ के सद्य:स्नातक छात्रोँ ने ‘भारतीय फ़िल्म विकास निगम’ से वित्तीय सहायता लेकर अल्पज्ञात और अब तक अविवादास्पद हिन्दी कथा, शीर्षक ‘महाकवि पिण्टा’ पर हमनाम फ़िल्म बनायी है, वह अन्तरजाल पर यूट्यूब वेबसाइट पर कुछ चुनिन्दा दर्शकोँ के लिए उपलब्ध है। चूँकि यह फ़िल्म एक समसामायिक हिन्दी कथा पर आधारित है, जिसे कुछ विद्वानोँ ने हिन्दी साहित्य समाज की कटु आलोचना की सञ्ज्ञा दी है, अतैव इसकी मीमांसा करना आवश्यक प्रतीत होता है। बिना किसी सङ्कोच के मैँ यह बीड़ा उठाता हूँ, भले ही यह आलेख दुरूह हो जाए।

सर्वप्रथम मैँ ‘महाकवि पिण्टा’ के अनुल्लेखनीय लेखक के अनुभव, कथ्य की सत्यता व पृष्ठभूमि को दरकिनार करना चाहता हूँ क्योँकि वह इस सुबोधिनी टीका के पादटिप्पणियोँ के अनुकूल भी नहीँ है। मीमांसा का प्रथम कर्त्तव्य पाठ को भली-भाँति समझना है, अत: लेखक और पृष्ठभूमि यहाँ सर्वथा निरर्थक हैँ। क्रमानुसार मेरी चिन्ता मूलपाठ तथा उसके फिल्मी रूपान्तरण मेँ निर्देशक द्वारा ली गयी छूट, दोनोँ को लेकर है।

मैँ सूचित करना चाहूँगा कि मेरे पास ‘महाकवि पिण्टा’ का मूलपाठ अविकल प्राप्त है और जो अन्तरजाल पर एक वेब पत्रिका मेँ प्रकाशित स्वरूप में विद्यमान है, वह दरअसल काँटा-छाँटा प्रस्तुतीकरण है। मेरे पास इसकी सूचना है कि सन्दर्भित कथा सबसे पहले एक प्रतिष्ठित और ख्यातिलब्ध वेब पत्रिका को भेजी गयी थी, किन्तु सम्भवत: आधिकारिक रूप से व्यङ्ग्य ना छापने के कारण (या साहित्यिक अशुद्धियोँ के कारण?) अस्वीकृत कर दी गयी। इसके पश्चात यही कथा कुछ अन्य पत्रिकाओँ मेँ भी प्रकाशित होने के लिए अस्वीकृत कर दी गयी। सूचित करना चाहूँगा कि इसी क्रम मेँ मूलपाठ मुझ तक भी पहुँचा। अन्य कई प्रिण्ट पत्रिकाओँ से खेद सहित लौटने के बाद यह कथा छिन्न-भिन्न स्वरूप मेँ एक कविता को समर्पित, सम्मानित वेब पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेजी गयी और वहीँ स्वीकृत कर ली गयी।

प्रथम उल्लास (काव्यादि निर्णय)

मीमांसावादी मूलपाठ पर बल देते हैँ और मैँ भी इसी क्रम मेँ हस्तगत मूल कथानक को ही सन्दर्भित करूँगा। मैँ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा दृष्टिकोण कथाकार के कथ्य को लेकर निर्मम है और वहीँ फ़िल्मकारोँ के उपक्रम के लिए नैतिक समर्थन का है। इसका कारण यह है कि आज के समय मेँ लिखा हुआ पढ़ना एक निकृष्ट कृत्य है और इसमेँ संलग्न सभी व्यक्ति समकालीन चेतना के अनुसार घृणा, धिक्कार और दण्ड के भागी हैँ। वहीँ मैँ युवा फ़िल्मकारोँ को साधुवाद देना चाहूँगा कि वे रील्स, शॉर्ट्स, क्रिकेट और मसाला सिनेमा के दौर मेँ गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने का सम्यक प्रयास कर रहे हैँ।

इस मीमांसा मेँ मैँ फ़िल्म के लिए ‘नाट्य’ शब्द का प्रयोग करूँगा और कथा के लिए ‘काव्य’ शब्द का प्रयोग करूँगा। यहाँ कोई उत्पाती प्रश्न उठा सकता है कि नाट्य भी तो काव्य है, फिर ऐसा भेद क्योँ? इसका उत्तर यह है कि ‘नाट्य’ की आलोचना के लिए मैँ रस सिद्धान्त का अनुगामी हूँ, जहाँ अनुभाव चेष्टागत हैँ यानी अभिनेय हैँ। नाट्य मेँ विभाव और सञ्चारी भाव की स्फुटता प्रत्यक्षमान प्रतीति है, अत: उसके लिए मेरे पास कोई और आलोचना का सिद्धान्त हस्तगत नहीँ है। वहीँ काव्य को लोचन बढ़ा कर देखने मेँ, दूसरे शब्दोँ मेँ काव्य आलोचना हेतु मेरे पास कई सिद्धान्त हैं। काव्य के लिए मैँ आचार्य भामह की परिभाषा को अस्वीकार करता हूँ कि ‘शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्’। यदि केवल शब्द और अर्थ से काव्य बन जाए तो भाषण आदि भी काव्य मेँ आ जाएँगे। फिर मधुरता, गेयता, रमणीयता आदि जो हमेँ काव्य मेँ मिलती है उसे हम शुष्क विचारोँ से कैसे भिन्न समझेँ? अत: इस प्रकरण मेँ ध्वनि सिद्धान्त के प्रयोग से मैँ अपना मत स्पष्ट करूँगा।

मैँ इन फ़िल्मकारोँ को साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होँने फ़िल्म के आरम्भ मेँ ही मङ्गलाचरण का सामूहिक पाठ किया है। यह मङ्गलाचरण है – विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग के लिए, छन्दोँ और मङ्गलोँ को करने वाले वाणी विनायक की हम वन्दना करते हैँ।

मैँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महाकवि पिण्टा के मूलपाठ मेँ मङ्गलाचरण दूसरा था, मिलता-जुलता था लेकिन था। अब जो पाठ अन्तरजाल पर उपलब्ध है, (उसे मैँ पूरे लेख मेँ विक्षत पाठ की सञ्ज्ञा से सम्बोधित करूँगा), उसमेँ यह मङ्गलाचरण हटाया हुआ है। ऐसा क्योँ?

विघ्न निवारण के लिए मङ्गलाचरण जैसा एक सुन्दर प्रयोग हमेँ विक्टर फ्लेमिङ् की प्रसिद्ध अमरीकी फ़िल्म ‘गॉन विद द विण्ड’ (१९३९) मेँ देखने को मिलता है, जहाँ नाट्य के प्रारम्भ मेँ बहुत देर तक मधुर सङ्गीत बजता है। मङ्गलाचरण का इसके सिवा उद्देश्य क्या होता है?

हिन्दी साहित्य मेँ प्रकाशित होने की लिप्सा ने मूर्ख लेखक को अपने मूलपाठ मेँ से मङ्गलाचरण ही हटाने को मजबूर कर दिया। यह भी सम्भव हो कि बाह्य कारणोँ से वह हटा दिया गया हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न किसी को मङ्गलाचरण की समझ है, न ही उसकी उपयोगिता पता है।

अस्तु, इससे कहीँ अधिक महत्त्वपूर्ण बातेँ आगे कही जानी शेष है। इस क्षति को अदृष्ट दोष के रूप मेँ रेखाङ्कित करके आगे बढ़ते हैँ।

द्वितीय उल्लास (शब्दार्थ स्वरूप निर्णय)

नवोदित फ़िल्मकारोँ ने राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम से सीमित धन राशि प्राप्त होने का कारण, फ़िल्म मेँ पार्श्व सङ्गीत की तिलाञ्जलि नहीँ दी, जैसा कि कुछ उत्साही फ़िल्म विद्यार्थी करते हैँ और इसे स्वर्गीय श्री मणि कौल का अनुसरण बताते हैँ। फ़िल्म मेँ वही नुस्खा अपनाया गया है, जो एक समय भारत मेँ कुछ हिन्दी धारावाहिक अपना रहे थे, यानी पाश्चात्य शास्त्रीय सङ्गीत के टुकड़े बिना किसी राशि के भुगतान के प्रयोग किए जा रहे थे। बहरहाल, हम सङ्गीत के अनाधिकारिक प्रयोग के अधिशुल्क (रॉयल्टी) के भुगतान के नैतिक पचड़े मेँ पड़े बिना कहना चाह रहे हैँ कि फ़िल्म मेँ जगह-जगह बीथोवेन, पूचीनी, शुबर्ट, बॉख़ आदि सङ्गीतकारोँ की महान रचनाओँ के टुकड़े सीधे-सीधे उठा लिए गए हैँ। इस तरह के दु:स्साहस से मुझे ऑर्सन वेल्स की युवावस्था की फ़िल्म ‘टू मच जॉनसन’ (१९३८) (यह उनकी पहली फ़िल्म ‘सिटिजन केन’ (१९४१) से पहले बनी थी) और आन्द्रेई तारकोवस्की की युवावस्था की फ़िल्म ‘द किलर्स’ (१९५६) (यह पहली फ़िल्म ‘इवान्स चाइल्डहुड’ (१९६१) से पहले बनी थी) की याद आ गयी।

फ़िल्म का प्रारम्भ उसी वाक्य के उच्चारण से होता है जो कि मूलपाठ और विक्षत पाठ मेँ समान है – ‘ना ना ना। कोई महत्त्वाकाङ्क्षा नहीँ थी। कोई पुरस्कार की होड़ नहीँ थी। ये कहानी है महाकवि पिण्टा की, जो जम्मू मेँ मामूली ट्रक चलाया करता था और देखते ही देखते बड़ा साहित्यकार और स्टार बन गया।’

साथ ही इसमेँ जम्मू के ट्रक डाइवर पिण्टा का चरित्र निर्वाह कर रहे युवा अभिनेता को चार-पाँच लोग तालियोँ और रङ्ग-बिरङ्गी मुस्कान के बीच सभागार के मञ्च पर एक सुनहरे कागज़ का झिलमिलाता मुकुट पहनाते नज़र आते हैँ, जो महाकवि होने का प्रतीक है। यहाँ पार्श्व मेँ गीत बजता है – ‘महाकवि, महाकवि, महाकवि पिण्टा। महाकवि, महाकवि, महाकवि पिण्टा।‘ बीथोवन केसङ्गीत की साधारण जानकारी रखने वाला व्यक्ति पकड़ लेगा कि यह आरोह-अवरोह का कर्णप्रिय क्रम नौवीँ सिम्फनी के ‘ओड टू जॉय’ मूवमेण्ट पर आधारित है। फ़िल्म की खू़बसूरती यह है कि यह कवि के विजयारोहण का प्रतीकात्मक दृश्य आशा के अनुसार त्रिवेणी कला सङ्गम के सभागार मेँ नहीँ फ़िल्माया गया है, जैसा कि कथा से अवगत दर्शक पूर्वानुमान लगा सकते हैँ। यह फ़िल्म के अन्त मेँ यही सङ्गीत और दृश्य दोहराया जाता है, जहाँ कथावाचक महाकवि पिण्टा के बदले स्वयं पर इसी धूमधाम से मुकुट पहनने का स्वप्न देख रहा है। इसी सङ्गीत के साथ चर्चित शॉर्ट फ़िल्म का अन्त हो जाता है। सङ्गीत देर तक फ़िल्मकारोँ के प्रदर्शित हो रहे नामोँ के साथ बजता रहता है।

फ़िल्म के सङ्गीत पक्ष पर मुझे इतना ही कहना है कि संसद के बहस की व्यर्थता, निर्रथकता दिखाने वाले दृश्य पर बाख़ की ‘एअर’ के बदले ‘सेण्ट मैथ्यू पैशन’ के दूसरे भाग का प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता। यह हमारे मेधावी छात्रोँ के भाग्य का उलट-फेर ही है कि वे भारतीय शास्त्रीय सङ्गीत से अनभिज्ञ हैँ, वरना मैँ उन्हेँ ‘मल्लिकार्जुन मंसूर’ या ‘उस्ताद आमिर खाँ’ की गायकी का प्रयोग करने की सलाह देता।

जिस तरह चार्ली चैप्लिन की फ़िल्म ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ (१९४०) मेँ एक ही सङ्गीत दो अलग-अलग जगह प्रयुक्त हो कर व्यञ्जना स्पष्ट करता है, उसी तरह यह फ़िल्मी तकनीक ने महाकवि पिण्टा की कथा की ध्वनि को प्रकट कर रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आचार्य विश्वनाथ ने ‘साहित्य दर्पण’ मेँ ध्वनि के सम्बन्ध मेँ कहा है – “वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कारक व्यङ्ग्यार्थ को ध्वनि कहते हैँ।’’ पूरी कथा का उद्देश्य यही है कि वह अपने शब्द को गौण बनाए और सम्बन्धित अर्थ को भी गौण बनाए और एक अन्य अर्थ विशेष को व्यक्त (व्यञ्जित) करे। सहज प्रश्न उठता है कि यह पद्य या अनुच्छेद विशेष मेँ ध्वनि देखी जा सकती है, किन्तु पूरी कथा मेँ ध्वनि का उपक्रम देखना व्यर्थ है। हम इस साधारण प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीँ देँगे।

मैँ प्रस्तुत फ़िल्म के पक्ष मेँ अधिक नहीँ लिखना चाहता क्योँकि यह फ़िल्म की समीक्षा न हो कर, मूल कथ्य की टीकानुमा मीमांसा है। यदि यह टीका होती, तब मैँ हर पङ्क्ति को उद्धृत कर के काव्य के गुण-दोष का बखान करता। मेरे पास इतना समय है और ना ही इतनी रुचि। अस्तु, आगे बढ़ते हैँ।

तृतीय उल्लास (अर्थ व्यञ्जकता निर्णय)

जो पहला अन्तर मूलपाठ और विक्षत पाठ मेँ है, वह महाकवि पिण्टा के बचपन से जुड़ी घटना पर उपलब्ध विक्षत पाठ की इन पङ्क्तियोँ से सम्बन्धित है- “अत्यन्त स्वाभिमानी होने के कारण आठवीँ कक्षा मेँ मुर्गा बनने से इनकार करने के बाद उसने पाठशाला की तरफ पीठ जो दिखाई वह कई दिनोँ तक खटारा बसोँ के खलासी की फटी कमीज से ढँकती रही’’।

विक्षत पाठ मेँ मूलपाठ से इससे ठीक बाद की पङ्क्ति हटा ली गयी है, जिसे मैँ उद्धृत कर रहा हूँ – “मुर्गा बनने से इनकार का कारण अवज्ञा को स्वाभिमान की ध्वनि से भ्रमित न हुआ जाए। दरअसल उन दिनोँ तदर्थ (एड-हॉक) भर्तियोँ के अनुसार जिस चौबीस साल की लड़की को विद्यालय मेँ नौकरी मिली थी, उसकी अठारह साल की छोटी बहन से खेतोँ मेँ महाकवि पिण्टा केलि किया करते थे। उस समय महाकवि पिण्टा अठारह साल की आयु के होकर विद्यालय के कागजोँ मेँ चौदह साल की उम्र दर्ज करा के पढ़ रहे थे। पिण्टा का कहना स्वाभाविक था कि उसे मुर्गा बनने का हुक्म देने वाली विज्ञान शिक्षिका दरअसल रिश्ते मेँ उसकी बड़ी साली लगेगी। कम से कम दामाद का कुछ तो लिहाज रखना चाहिए था। साली को संस्कार कौन सिखाए?”

इस पङ्क्ति मेँ तीन महत्त्वपूर्ण कथन हैँ। पहला – ‘स्वाभिमान की ध्वनि’, दूसरा ‘कुछ तो लिहाज रखना चाहिए‘ और तीसरा ‘साली को संस्कार कौन सिखाए’? अधिक विस्तार मेँ जाने की अपेक्षा मेँ ‘साली’ शब्द के प्रयोग से बताना चाहूँगा कि यह वाक्य गुणीभूतव्यङ्ग्य है, जहाँ व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ की प्रधानता है। इस तरह के प्रयोगोँ से सज्जित आख्यान वस्तुत: कथा को चित्रकाव्य होने से बचाती है।

काव्य के प्रकारोँ के बारे मेँ मुझे विशेष कुछ नहीँ कहना है, सिवा इसके कि मैँ तीन तरह के काव्य मानता हूँ – १. ध्वनि २. गुणीभूतव्यङ्ग्य और ३. चित्रकाव्य। मैँ पाठकोँ को याद दिलाना चाहूँगा कि आचार्यवर काव्यप्रकाशाचार्य मम्मट ने चित्रकाव्य को अधम काव्य कहा है। दरअसल, महाकवि पिण्टा आख्यान का मूलस्वर चित्रकाव्य को अधम घोषित करना ही है। जो आलोचना का मूल धर्म भूले हुए हैँ, वे भी सुबोधिनी टीका पढ़ कर काव्य-विमर्श के अधिगम से अपने अज्ञान को धिक्कारेँगे।

हिन्दी के अनभ्यस्त पाठकोँ के लिए मैँ सुबोधिनी टीका मेँ ध्वनि का अर्थ ‘व्यङ्ग्य’ (कटूपहास या निन्दोपाख्यान नहीँ, अपितु सुझाव) का अर्थ लेना चाहिए, ऐसा याद दिलाना चाहूँगा। वस्तुत: ध्वनि का यही शास्त्रीय अर्थ है जैसा कि द्वितीय उल्लास मेँ उल्लिखित है। अस्तु!

चतुर्थ उल्लास (ध्वनि काव्य निरूपण)

मैँ मूलपाठ की एकरैखीय व्याख्या करने मेँ कतई रुचि नहीँ रखता। मैँ समझता हूँ सुधी पाठक ‘महाकवि पिण्टा’ का रसास्वादन ले चुके होँगे। मूलपाठ मेँ त्रिवेणी कला सङ्गम के सभागार का जो प्रकरण है, उसे फ़िल्म मेँ बड़े लाजवाब तरीके दिखाया गया है। किन्तु फ़िल्म प्रेक्षण मेँ यह बात स्पष्ट हो ही नहीँ सकती, इसलिए सुबोधिनी टीका मेँ इसकी व्याख्या करनी पड़ रही है।

विक्षत पाठ मेँ यह पङ्क्तियाँ है – “दिल्ली के मण्डी हाउस मेँ त्रिवेणी कला सङ्गम का सभागार ठसाठस भरा हुआ था। पिण्टा और मैँ दर्शकोँ मेँ छुपे कहीँ पीछे बैठे थे। तमाम आधुनिक कवि और कवयित्रियाँ योनि विमर्श, शिश्न विमर्श, गुदा विमर्श आदि पर बड़ी बेशर्मी से अपनी कविताएँ पढ़ रहे थे। उसे मार्मिक, बोल्ड, अद्भुत, नया, अनोखा, साहस भरा, बेड़ियाँ तोड़ता आदि बताने वाले स्वनामधन्य कवि-आलोचकगण वाहवाही किए जा रहे थे।“

जबकि मूलपाठ इस तरह का है – “दिल्ली के मण्डी हाउस मेँ त्रिवेणी कला सङ्गम का सभागार ठसाठस भरा हुआ था। पिण्टा और मैँ दर्शकोँ मेँ छुपे कहीँ पीछे बैठे थे। यह बहुत ही ऊबाऊ लग रहा था। मञ्च पर कुश कुमार ‘शायर’ और उनकी पत्नी लवली कुमार ‘लव’ को अपनी कविताएँ पढ़ने के लिए आमन्त्रित किया गया। कुश कुमार ‘शायर’ ने माइक थाम कर कहा, “दोस्तोँ, यह मेरी जिन्दगी का पहला मौका है कि मैँ आपके सामने अपनी कविताएँ सुना रहा हूँ। मैँ और मेरी महबूबा, जो अब मेरी बीवी बन चुकी हैँ, दोनोँ मिल कर इस मौलिक कविता को गा कर सुनाएँगे।

काला चश्मा चढ़ाए कुश कुमार ‘शायर’ और हरा चमकता चश्मा चढ़ाए लवली कुमारी ‘लव’ ने हाथोँ मेँ माइक लेकर परिचित धुन पर अपनी मौलिक कविता का सस्वर पाठ करना शुरू किया –

कुश (बालोँ मेँ हाथ फिराते हुए): तेरी अदाओँ पे मरता हूँ, ‘लव’ तुझे लव मैँ करता हूँ। तेरी अदाओँ पे मरता हूँ, ‘लव’ तुझे लव मैँ करता हूँ।

लवली (लटका दिखाते हुए): तुझसे बिछुड़ने से डरती हूँ, पी’ तुझे जी मेँ रखती हूँ। तुझसे बिछुड़ने से डरती हूँ, ‘पी’ तुझे जी मेँ रखती हूँ।

कुश (झटका मारते हुए): तेरी अदाओँ पे मरता हूँ, मिस तुझे किस मैँ करता हूँ। तेरी अदाओँ पे मरता हूँ, मिस तुझे किस मैँ करता हूँ।

लवली (कानोँ पर लट समेटते हुए): तेरी लिए सजती सँवरती हूँ, ‘कुश’ तुझे खुश मैँ रखती हूँ। तेरी लिए सजती सँवरती हूँ, ‘कुश’ तुझे खुश मैँ रखती हूँ।

इसी तरह तमाम आधुनिक कवि और कवयित्रियाँ योनि विमर्श, शिश्न विमर्श, गुदा विमर्श आदि पर बड़ी बेशर्मी से अपनी कविताएँ पढ़ते रहे। उसे मार्मिक, बोल्ड, अद्भुत, नया, अनोखा, साहस भरा, बेड़ियाँ तोड़ता आदि बताने वाले स्वनामधन्य कवि-आलोचकगण वाहवाही किए जा रहे थे।“

उद्धृत मूलपाठ के इस अंश को फ़िल्म मेँ लम्बे बालोँ और फटी जीन्स पहने शोहदोँ और कम कपड़ोँ वाली बोल्ड लड़कियोँ को कवि बना कर दृश्य को बखूबी फ़िल्माया गया है। आप जब भी देखेँगे, उस दृश्य का भरपूर आनन्द लेँगे, आखिर आजकल यथार्थवाद किसे पसन्द नहीँ आता?

अस्तु, हम विचार करना चाहेँगे कि क्या कथाकार ने मौलिक कविता कह कर कुश कुमार ‘शायर’ और लवली कुमारी ‘लव’ का उपहास किया है?

इसका उत्तर है, नहीँ। ऐसा बिल्कुल नहीँ है।

किसी पाठक को यदि इस उद्धृत कविता से सम्बन्धित गीत के बोल याद आ रहे होँ –“लव तुझे लव मैँ करता हूँ” , उनसे मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यहाँ पर ‘लव’ अङ्ग्रेजी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है प्यार। और किसने कह दिया कि पैरोडियाँ मौलिक नहीँ होती?

दृष्टव्य है यहाँ पर मौलिकता इस अर्थ मेँ है कि कुश कुमार ‘शायर’ ने इसमेँ श्लेष अलङ्कार भर दिया है। जब वो कहता है – ‘लव’, तुझे लव मैँ करता हूँ। यहाँ कोष्ठक वाले ‘लव’ का आशय ‘प्यार’ का सम्बोधन तथा दूसरा अर्थ लवली कुमारी ‘लव’ का उपनाम ‘लव’ भी है। इस अर्थ मेँ यह कविता मौलिक है। यह श्लेष उस समय घनीभूत होता है जब दूसरी पङ्क्ति मेँ लवली कुमारी ‘लव’ कहती है – ‘कुश’ तुझे खुश मैँ रखती हूँ, जबकि वह – ‘लव’ तुझे लव मैँ करती हूँ – दोहरा भी सकती थी। किन्तु इसी कविता मेँ आगे छन्द का दोष है। आप पूछेँगे कैसे?

बताता हूँ। जब लवली कुमारी ‘लव’ कहती है – ‘पी तुझे जी मेँ रखती हूँ‘ – उस स्थिति मेँ मात्रिक छन्द की स्थिति बिगड़ती है। यह ठीक है कि लव मेँ दो मात्रा है और ‘पी’ और ‘जी’ मेँ दो मात्रा है, पर ‘लव तुझे लव मैँ..’ मेँ ‘मैँ’ की दो मात्रा है और ‘पी तुझे जी मेँ..’ मेँ ‘मेँ’ की एक ही मात्रा है। यहाँ कथाकार मात्रिक छन्द की दोष के बारे मेँ प्रकट रूप से कुछ नहीँ कह रहा है, पर यह ‘अर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्य’ है। यदि यह पारिभाषिक शब्द कठिन लग रहा हो, तो इसे लक्षणा शक्ति से समझा जा सकता है, कुछ ऐसे जैसे हम ‘तेरे मेरे सपने अब एक रङ्ग हैँ’ मेँ सपनोँ का एक रङ्ग होना समझते हैँ।

किसी दर्शक ने फ़िल्म देख कर यूट्यूब पर अपनी टिप्पणी मेँ एक आपत्ति की थी कि लवली कुमारी ‘लव’ चूँकि कुश कुमार ‘शायर’ की पत्नी है, उसके लिए ‘मिस’ का प्रयोग कैसे सम्भव है? यह तो औचित्य का निषेध हो जाएगा। मैँ उन आचार्य क्षेमेन्द्र के शिष्य से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि यही तो साधारणीकरण की भूमि है। इसे परगत सुख-दुख समझेँगे तो रस विघ्न ही उत्पन्न होगा। यहाँ ‘मिस’ कहने से एक संस्कृतात्मा का उदय हो रहा है। यही युक्ति आचार्य अभिनवगुप्तपाद भरतगुप्त के नाट्यशास्त्र पर लिखी अपनी टीका ‘अभिनवभारती’ मेँ प्रतिपादित कर गए हैँ। मैँ केवल उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। यहाँ देखा जाय, व्यक्तिगत रूप से मैँ केवल ‘मिस’ और ‘किस’ के तुक पर सन्तुष्ट हूँ। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि आखिरी पङ्क्ति मेँ ‘खुश रखने से’ किस तरह की ध्वनि निकलती है, उसकी व्याख्या कीजिए। उन पाठक से मेरा यही निवेदन होगा, यदि यह व्यङग्य यहाँ विस्तार से दे दिया जाए तो मुझमेँ और महाकवि पिण्टा मेँ कोई अन्तर न रह जाएगा। इसे मैँ ‘गुणीभूतव्यङ्ग्य’ कहने की अपेक्षा विषयापेक्षित अर्थशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि कह कर आगे निकलना चाहूँगा। अस्तु!

पञ्चम उल्लास (गुणीभूत व्यङ्ग्य निरूपण)

महाकवि पिण्टा का हस्तगत मूलपाठ कुल आठ खण्डोँ मेँ विभाजित है, जिसका क्रम विक्षत पाठ मेँ नहीँ मिलता है। पाठकोँ की जानकारी के लिए मैँ उस क्रम का उल्लेख करता हूँ:-

-

- आदि पर्व – आरम्भ, महाकवि पिण्टा का बचपन, सूत्रधार का आत्म वक्तव्य – “ ना ना ना….” से “बहुत दिनोँ तक बहुत दुखी रहा” तक।

-

- मात्सर्य पर्व – कथावाचक की कुण्ठा का वर्णन –“ संयोग से मेरी मुलाकात…” से “…कुछ और है क्या” तक।

-

- आश्रमवासिका पर्व – पिण्टा का साहित्य प्रवेश- “पिण्टा मेँ मुझे…” से “…हमारी बात जँच गयी” तक।

-

- अनुशासन पर्व – पिण्टा का कविकर्म – “प्रतिभा मेँ शक्ति कितनी भी हो….” से “….वह जल्दी ही ऐसा कर दिखाएगा” तक।

-

- उद्योग पर्व – पिण्टा का साहित्य समाज मेँ पदार्पण – “सुबह-सवेरे उसके ट्रक के पास…“ से “..बाद देखने को मिल रही थी” तक।

-

- प्रत्यभिज्ञान पर्व – पिण्टा की उलझन – “पिण्टा उस शाम मेरे पास…” से “….नेकी और पूछ-पूछ” तक।

-

- सभा पर्व – दिल्ली यात्रा – “मैँने संस्था को ई-पत्र लिखा..” से “…कविता की दुनिया में अधिक संगीन है” तक।

-

- स्वर्गारोहण पर्व – “रात मेँ होटल के कमरे…” से “.. सच मेँ ‘महाकवि पिण्टा’ बन जाऊँगा” तक।

प्रस्तुत काव्य का प्रसिद्ध और केन्द्रीय कथ्य त्रिवेणी कला सङ्गम के सभागार का प्रसङ्ग आता है, वह ‘सभा पर्व’ के अन्तर्गत है। यद्यपि महाभारत मेँ सभा पर्व अठारह पुस्तकोँ मेँ क्रम मेँ दूसरी है, यहाँ क्रम मेँ वह लगभग अन्त मेँ आता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कथ्य मेँ सभा पर्व कहने का आशय क्रमगत साम्य न होकर भावगत साम्य से है। तुलना का अर्थ यह नहीँ है कि महाकवि पिण्टा का महाभारत से कोई साम्य दिखाने का ‘बादरायण सम्बन्ध’ स्थापित किया जा रहा है। मेरी दृष्टि से सभा पर्व ही महाभारत की कथा का भी मुख्य पर्व है, जिसके कारण अङ्गी रस के रूप मेँ शान्त रस की सिद्धि होती है। खेद प्रकट करना चाहता हूँ कि यह बात आचार्य आनन्दवर्धन को अपनी पुस्तक ‘ध्वन्यालोक’ मेँ अवश्य कहनी चाहिए थी।

अस्तु! महाकवि पिण्टा कथा के सभा पर्व का निम्न कथन ही कथानक की केन्द्रीयता है।

“यह ठीक है श्लील और अश्लील शब्द के बजाय अर्थ मेँ, और मंशा मेँ कहीँ अधिक छुपी होती है। एक पल के लिए हम यह भी मान लेँ कि शब्द और अर्थ जुड़े नहीँ हैँ, पर शब्दोँ के सामाजिक ग्राह्य स्वरूप को कैसे नकारे? अगर ये शब्द को आप बुरा नहीँ मानते हैँ तो आप अपना नाम या उपनाम ‘योनि कुमारी’ या ‘शिश्न कुमार’ क्योँ नहीँ रख लेते? कम से कम इसी नाम से कविता करिए। मैँ समझता हूँ कि इसी मेँ सच्ची आधुनिकता होगी।’’

यह कथन मूलपाठ और विक्षत पाठ दोनोँ मेँ है। महाकवि पिण्टा फ़िल्म मेँ यह वक्तव्य ख्यातिलब्ध अभिनेता ‘बोम्मन ईरानी’ ने पढ़ा है। मैँ वाचिक अभिनय की सूक्ष्मताओँ मेँ नहीँ जाना चाहता। चलते-चलते इतनी टिप्पणी करूँगा कि विशिष्ट वाचिक अभिनय क्षमता के कारण ही दिलीप कुमार, राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे अभिनेता हिन्दी फ़िल्म के दर्शकोँ के दिलोँ पर राज करते रहे।

यह मूलभूत प्रश्न यह उठता है कि काव्य मेँ शब्दोँ का ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि उसके पर्याय से वह बात न रहे। वहीँ ठीक इसके विपरीत उपरोक्त अंश मेँ शब्द के बदलने से अर्थ के न बदलने की स्थिति पर चिन्तन का आग्रह किया गया है।

ध्वनिकार आनन्दवर्धन और लोचनकार आचार्य अभिनवगुप्तपाद इसकी व्याख्या ‘शब्दशक्तिमूलक ध्वनि’ और ‘अर्थमूलक ध्वनि’ से करेँगे। हम जानते हैँ कि औरत अरबी शब्द है जो अब स्त्री के अर्थ मेँ रूढ़ हो गया है, इसका मुख्य प्रयोग ‘योनि’ के रूप मेँ हुआ करता था। शब्द यात्रा मेँ वह अर्थ गौण हो गया है। यास्क ने स्त्री शब्द की निरुक्त मेँ चर्चा ‘अपत्रपण’ के अर्थ मेँ की है, जिसका अर्थ होता है ‘लजाना’। स्त्री वही है जो लजाती है।

यहाँ कथ्य के केन्द्रीयता काव्य के दोष को लेकर है। यहाँ वाणी दोष को इङ्गित किया जा रहा है जो कि यहाँ पर श्रुतिदुष्ट और अर्थदुष्ट है, ऐसा अलङ्कारशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामह का कहना होगा। आचार्य मम्मट का कहना होगा कि कथाकार का सङ्केत पदार्थगत दोष की ओर है जो कि यहाँ अश्लीलार्थ है।

संक्षेप मेँ मेरा निर्णय यह है कि सभापर्व की बहुत सी बातेँ अस्फुट व्यङ्ग्य हैँ। यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ से उत्तम नहीँ है। कहीँ कहीँ व्यङ्ग्य अस्फुट है, श्रमसाध्य है। इस कारण यह प्रसङ्ग कुला मिला कर ‘ध्वनि काव्य’ से कमतर ‘गुणीभूत व्यङ्ग्य’ समझा जाना चाहिए। मेरी दृष्टि मेँ किसी भी आलोचना की सही दिशा यही हो सकती है कि काव्य का अनुसंधान कर के उत्तम, मध्यम और अधम कोटि का कारण और स्वरूप का निर्णय करे। अस्तु!

षष्ठ उल्लास (चित्रकाव्य-निरूपण)

मूलभूत प्रश्न यह है कि वस्तुत: महाकवि पिण्टा कौन है? क्या ट्रक ड्राइवर महाकवि पिण्टा है या सूत्रधार, जो कि अविश्वसनीय कथावाचक है? इस सम्बन्ध मेरा कुछ कहना पिष्टपेषण होगा। यह स्वयंसिद्ध है तथा सुग्राह्य है।

यहाँ यह रेखाङ्कित करना समीचीन है कि आश्रमवासिका पर्व मेँ जब पिण्टा का साहित्य मेँ प्रवेश होने वाला है, उस समय ‘पिण्टा’ की आपत्ति किस बात से है?

मैँ उद्धृत करना चाहूँगा जो मूलपाठ तथा विक्षत पाठ मेँ समान रूप से वर्तमान है –

“चाय-नाश्ते के बाद मैँने उसे लैपटॉप पर समकालीन महत्त्वपूर्ण कविताएँ पढ़ने को दी। बेचारा हिन्दी पढ़ना-लिखना जानता था। मैँने कठिन शब्दोँ के मतलब बताए। वह पढ़ कर हँसने लगा। खूब हँसा। उसके साथ-साथ मैँ भी हँसने लगा। थोड़ा हँसना कम हुआ तो मिर्जापुर वेबसीरिज के तीसरे सीजन की कविता पाठ को भी उसे दिखा-सुना दिया। वह हँसते-हँसते लोट-पोट हो गया।

वह आदतन गालियाँ निकालते हुए चीखा, “ये? ये…. %%%$% — ये कविता है? ये कवि हैँ?”

मैँने समझाया कि यही कविता है। उसने कहा, “इससे अच्छी तो मैँ कविता लिख दूँगा।’’

“बेशक।’’ मैँने जवाब दिया।“

मैँ कहना चाहूँगा कि स्वाधीन भारत के बाद के अधिकांश हिन्दी कवियोँ ने अपनी कमियाँ छुपाने के लिए कोरे छन्द मेँ घुस गए। एक आम पाठक उसमेँ किसी तरह का अलङ्कार, रस या ध्वनि नहीँ पाता है। जनमानस मेँ जो तुलसी और सूरदास के लिए सैकड़ोँ साल का आदर छुपा है, वह आधुनिक कविता का घोर तिरस्कार ही करता है। लेकिन हम इस तथ्य को माने कैसे? वस्तुत: दोष हमारे दिल का है। दरअसल, हमारा दिल है कि मानता नहीँ। इसलिए हम अपनी भाषा का बैण्ड बजाते जाएँगे और सरकारी दूध-मलाई खाते जाएँगे।

एतद् घोषणा है कविता की कसौटी आम जनता नहीँ है और साथ ही अकादमिक अलसाये आलोचक भी नहीँ हैँ। कविता की कसौटी नैर्मल्य प्रातिभ श्रोता हैं, जो भाषा की परम्परा मेँ निबद्ध हो, जिसे व्युत्पत्ति और व्यङ्ग्य की साधारण समझ हो। मैँ दावा करता हूँ ऐसे श्रोता मिलने कठिन नहीँ हैँ। भारत मेँ बड़ी आसानी से अच्छे श्रोता मिल जाते हैँ पर अच्छे कवि नहीँ। इसकी साधारण युक्ति यह है कि किसी पाठक को पहली बार ‘मीर तक़ी मीर’ की ग़ज़ल या ‘प्रसाद’ की कविताएँ सुनाई जाएँ। साथ ही बीसवीँ सदी के उत्तरार्ध के तथाकथित बड़े कवियोँ की कविताएँ। प्रतिभान श्रोता अनायास ही काव्यनिर्णय कर लेगा। सोना अलग चमकता है और हज़ार बार कहने से, पुरस्कार या सर्टिफिकेट से पीतल सोना नहीँ हो जाता है।

सार यह है कि चित्रकाव्य अधम हैँ, यह सिद्धान्त भले मम्मट का हो (और आनन्दवर्धन का नहीँ), पर इसका प्रमाण लोक है। चित्रकाव्य दो तरह के होते हैँ शब्दचित्र और अर्थचित्र। शब्द की प्रधानता और अर्थ की गौणता या इसका व्युतिक्रम ही इसको व्याख्यायित करता है।

इसका उदाहरण है तो इक्कीसवीँ सदी की प्रसिद्ध और स्थापित कविताएँ पढ़ लीजिए। महाकवि पिण्टा मेँ उपरोक्त अनुच्छेद मेँ चित्रकाव्य की व्यञ्जना है। इससे अधिक मुझे क्या कहना होगा। अस्तु!

सप्तम उल्लास (दोष निरूपण)

कथ्य की दृष्टि से सभा पर्व सर्वाधिक दीर्घ है। मूलपाठ मेँ सभापर्व के अन्तर्गत ‘ऋष्यशृङ्ग’ नाम के कवि को भी सभागार मेँ आमन्त्रित किया गया है। जहाँ सभी कवि भाँति-भाँति के विवादास्पद या कहेँ आधुनिक आस्वाद वाले विमर्श पर अपने-अपने ‘चित्रकाव्य’ या ‘अकाव्य’ का वाचन कर रहे थे, वहीँ सादर आमन्त्रित ऋष्यशृङ्ग ने अपने प्रतिनिधि प्रकाशक के द्वारा अपने रोचक कथ्य से सभा को सम्बोधित किया है। यह भी हिस्सा भी विक्षत पाठ मेँ उपलब्ध नहीँ है। पाठको के सञ्ज्ञान के लिए मैँ दोनोँ पाठोँ को तुलनात्मक रूप से यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ : –

विक्षत पाठ – “पिण्टा की गर्वोक्ति से मुझे बड़ी चिढ़ हुयी। मैँने उसकी कॉपी ले ली और पलटने लगा।

इसी क्रम मेँ एक वृद्ध कवि मञ्च पर आए।…”

मूल पाठ – “पिण्टा की गर्वोक्ति से मुझे बड़ी चिढ़ हुयी। मैँने उसकी कॉपी ले ली और पलटने लगा। तभी आयोजकोँ ने मञ्च पर ऋष्यशृङ्ग का नाम पुकारा। मञ्च पर एक घने घुँघराले रङ्गे हुए काले बालोँ वाले स्थूलकाय सज्जन पधारे। उन्होँने माइक थाम कर कहा, “आदरणीय मुख्य अतिथि, संयोजको, साथी कवियो और उपस्थित श्रोतागण। मैँ ऋष्यशृङ्ग नहीँ हूँ। जैसा आप सभी जानते हैँ कि हम पर यह आरोप है कि ‘ऋष्यशृङ्ग की खराब कविताएँ’ नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित कर के हमने हिन्दी साहित्य संसार मेँ एक बिजली के करेण्ट का नङ्गा तार दे मारा है। उसके तेज झटके से बहुतोँ के होश+ओ+हवास गुम हो गए। कुछ धृष्ट आलोचकोँ का कहना है काव्य शक्ति का ऐसा शक्ति-प्रदर्शन उनकी आँखोँ मेँ खटक रहा है। ख़राब कविताओँ की तेज से दिलजलोँ के दिल कुछ और जल चुके हैँ। हमारे बहुत आग्रह पर भी ऋष्यशृङ्ग सार्वजनिक मञ्च पर नहीँ आए। बार-बार याचना करने पर उन्होँने अपना संदेश लिख कर भेजा है। यदि आलोचकोँ की अनुमति हो, मैँ इस पत्र का आप सबके लिए पाठ करूँगा। ”

हरी झण्डी मिलते ही घुँघराले रङ्गे हुए काले बालोँ वाले गोलू-मोलू प्रकाशक ने मुस्कुरा कर पढ़ना शुरू किया- “सभी को नमस्कार। मुझे खेद है कि मैँ कार्यक्रम मेँ अन्य व्यस्तताओँ के चलते सम्मिलित नहीँ हो पा रहा। वैसे मैँ किस हेतु इस कार्यक्रम मेँ भाग लूँ, यह समझ नहीँ आता। यहाँ पण्डित से अधिक पण्डितपुत्र उपस्थित हैँ। बात केवल ख़राब कविताओँ की होती, तब उस परिस्थिति मेँ केवल कुछ ख़राब कविताओँ को पाठ करने पर मुझे सम्मान से विभूषित किया जाता। परन्तु ऐसा है नहीँ। सभा मेँ विनम्रता और सभ्यता की आशा करना न्यूनतम अहर्ता है, किन्तु यह कैसी सभा है जहाँ उपस्थित कवि और आलोचक मेँ किसी के पास काव्य की परिभाषा और प्रयोजन हेतु कोई उत्तर नहीँ मिलता। आलोचना के सारे सिद्धान्त ध्वस्त करके फूहड़ता जहाँ राज कर रही है, वहाँ काव्य-शक्ति प्रदर्शन ऋष्यशृङ्ग की आकाङ्क्षा से परे है। गुणग्राहक के अभाव मेँ काव्य पाठ निरीहता, निर्लज्जता और तृष्णा को दर्शाता है। खेद है कि मुझमेँ अभी यह दोष उत्पन्न नहीँ हुए हैँ कि मैँ भी अन्य कवियोँ की तरह अपनी ‘ख़राब कविता’ को अत्यन्त गुणी सभासदोँ के समक्ष प्रस्तुत करूँ। अधिकाधिक मैँ अधम चित्रकाव्य लिख सकता हूँ, किन्तु दोषयुक्त कविता लिखना साक्षात मरण है, जैसा कि आचार्य भामह ने कहा है। मुझे यही कहना है कि मैँ अभी जीवित हूँ। मुझे जीने दो! मुझे जीने दो।’’

ऋष्यशृङ्ग के वक्तव्य के प्रतिरोध मेँ कई लोग विना किसी क्रम के मञ्च पर टूट पड़े और काव्य की परिभाषा और प्रयोजन को लेकर उटपटाङ्ग बोल कर स्वयं को पण्डित नहीँ पण्डितपुत्र सिद्ध करते रहे।

इसी क्रम मेँ एक वृद्ध कवि मञ्च पर आए।…”

‘महाकवि पिण्टा’ फ़िल्म मूलपाठ से सम्बद्ध है। जहाँ कुछ छूट ली गयी है, वहाँ अधिक कुछ नहीँ जोड़ा गया है। लेकिन सभापर्व के ऋष्यशृङ्ग के प्रसङ्ग मेँ गोलू-मोलू प्रकाशक अपने सम्बोधन (सभी को नमस्कार) के तुरत बाद ऋष्यशृङ्ग की एक अप्रकाशित ख़राब कविता पढ़ते हैँ –

“तुम जो/ मिल गयी हो/ तो ये/ लगता है/ कि ज्ञानपीठ मिल गया।/ एक भटके हुए/ कवि को/ खाली मञ्च मिल गया।’’

संक्षिप्त टिप्पणी करनी समीचीन होगी कि ऋष्यशृङ्ग के वक्तव्य की वस्तुध्वनि पिण्टा की गर्वोक्ति से साम्य रखती है। महाकवि पिण्टा सुबोधिनी मेँ यह स्पष्ट कर देना परम कर्त्तव्य है कि ख़राब कविताओँ पर टीका करने के लिए मुझे ‘ख़राब कविता विमर्शिनी’ लिखनी पड़ेगी। परन्तु यह मुझे आवश्यक नहीँ लगता क्योँकि मीरजापुर निवासी आचार्य श्रीयुत् अम्बुज पाण्डेय ने ‘ख़राब कविता चन्द्रिका’ नामक भूमिका ऋष्यशृङ्ग की ख़राब कविता के प्रारम्भ मेँ ही लिखा था, जिसे काले रङ्गे घँघुराले बालोँ वाले गोलू-मोलू प्रकाशक ने बदलकर ‘ऋष्यशृङ्ग की ख़राब कविताओँ की ख़राब भूमिका’ के नाम से प्रकाशित किया था। अन्तरजाल पर यह ‘ख़राब कविता चन्द्रिका’ अपने संशोधित व सरल शीर्षक से उसी वेब पत्रिका पर ही उपलब्ध है, जहाँ महाकवि पिण्टा काव्य डिजिटली उपस्थित है।

अस्तु, मेरा कहना है कि यहाँ विक्षत पाठ मेँ मूलपाठ का ऋष्यशृङ्ग प्रसङ्ग हटाना भूषण ही है, दूषण नहीँ। यह कथ्य की प्रधानता मेँ कुछ नहीँ जोड़ता। काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट का कथन है कि मुख्यार्थ का अपकर्षक करने वाला कारक ही दोष है। अत: यह प्रसङ्ग मूलपाठ मेँ दोष ही है, और इसका वारण ही अलङ्करण है।

यह कहा जा सकता है कि फ़िल्मकार इस ख़राब कविता प्रसङ्ग से बच सकते थे क्योँकि ख़राबी और फूहड़ता एक वस्तु नहीँ। यहाँ यह कह देना भी उपयुक्त होगा कि वस्तु का मंशित अर्थ ‘अस्तित्वमान द्रव्य’ न हो कर ‘अर्थ’ है। वस्तु का अर्थ द्रव्य से बनी चीज, अङ्ग्रेजी मेँ ‘ऑबजेक्ट’ के अर्थ मेँ रूढ़ हो गया है। यहाँ ‘वस्तु ‘ पद प्रयोग अलङ्कार के बरक्स किया गया है। तात्पर्य है कि अलङ्कारहीन या शोभाहीन वस्तु जैसा व्यङ्गार्थ। ठीक इसी तरह प्राभाकर मत को मानने वाले अन्विताभिधानवादी याद दिलाना चाहेँगे कि पदार्थ का शाब्दिक अर्थ वाक्य मेँ प्रयुक्त ‘पद का अर्थ’ है और लाक्षणिक अर्थ ‘द्रव्य’ है। ‘महाकवि पिण्टा’ कथा का प्रतिपाद्य समकालीन समाज मेँ फूहड़ता की स्वीकार्यता है।

अष्टम उल्लास (गुण-निरूपण)

अगर ‘महाकवि पिण्टा’ के फ़िल्मकारोँ से मेरा परिचय होता या किसी तरह से संवाद स्थापित हो सकता, तब मैँ पटकथा लेखक के विषय मेँ ज़रूर पूछताझ करना चाहता। यहाँ समस्या दोहरी है।

पहली यह कि यह फ़िल्म सबोँ के लिए उपलब्ध नहीँ है, केवल चुनिन्दा दर्शकोँ के लिए है। हमारी मित्र और कवयित्री के सौजन्य से हम तक भी यह अनुकम्पा की गयी कि यह फ़िल्म हम देख सकेँ। कुछ ही दर्शकोँ तक सीमित रहने के कारण और वह भी डाउनलोड न होने की शर्त से समस्या यह उत्पन्न होती है कि पुनरावलोकन और पुनर्विचार कठिन हो जाते हैँ। हालाँकि मैँ इस प्रयास का समर्थक हूँ कि कला-नाट्य-सङ्गीत-साहित्य सब के लिए सुलभ न होँ। केवल गुणग्राहक के लिए यह प्रकट होँ, वह भी बड़े प्रयास के साथ। सर्वसाधारण के लिए रील्स, शॉर्ट्स, आइपीएल, बॉलीवुड हैँ ही। मेरा मानना है कि सूअरोँ को नाली मेँ ही स्नान करके प्रसन्न होना चाहिए और मानसरोवर तीर्थयात्रियोँ के लिए सम्भव होना चाहिए। ओटीटी पर बिगबॉस देखने वाले तारकोवस्की की फिल्मोँ का क्या करेँगे?

दूसरी समस्या यह है कि इस फ़िल्म मेँ कुछ ऐसी कविताएँ और गीत डाले गए हैँ जो मूलपाठ मेँ भी नहीँ हैँ। पता नहीँ चल पा रहा है कि उसका लेखक कौन है? हाँ, एक जगह पटकथा लेखन के लिए फ़िल्मकारोँ ने एलएलएम मॉडल का आभार जताया हे। सम्भव है ये कविताएँ और गीत चैटजीपीटी सरीखे किसी एआई एलएलएम ऐप्लीकेशन की देन होँ।

वैसे तो महाकवि पिण्टा के मूलपाठ मेँ कोई गुण नज़र आता नहीँ, पर फ़िल्म मेँ एक ओजस्वी गीत है। मुझे लगता है कि यह गीत किसी अन्य गीतकार का होगा, क्योँकि सुना-सुना सा लगता है। हो सकता है कि एलएलएम मॉडल ने यह गीत कहीँ से नकल की हो। मैँने बड़ी मेहनत से कई बार फ़िल्म देख कर यह गीत अपने हाथोँ से लिपिबद्ध किया है। प्रसङ्ग सभा पर्व से जुड़ा है। जब कथावाचक मञ्च पर अपने दोहे सुना रहा होता है, उसे फ़िल्म मेँ गीत बना दिया गया है। वहाँ पर यह गीत गाया गया है –

मैँ सोते भाग जगा दूँगा/ मैँ जागे भाग सुला दूँगा/ मैँ सोते भाग जगा दूँगा

जिसने जीवन सुख छीना है, वो जीवन ही मिटा दूँगा/ मैँ सोते भाग जगा दूँगा

दूध का दूध/ और पानी का पानी/ देखोगे तो दिखा दूँगा

दूध का दूध/ और पानी का पानी/ देखोगे तो दिखा दूँगा

झूठा मण्डल तोड़ फोड़ के/ सच्चा महल बना दूँगा

झूठा मण्डल तोड़ फोड़ के/ सच्चा महल बना दूँगा

मैँ सोते भाग जगा दूँगा/ मैँ जागे भाग सुला दूँगा/ मैँ सोते भाग जगा दूँगा

कुछ स्वर्गवासी आचार्योँ ने मौलिकता की परिभाषा यही दी है कि जो कथ्य पूर्ववर्ती साहित्य कहीँ न मिले, वही मौलिक है। मैँने अन्तरजाल पर इस पाठ को ढूँढने का प्रयत्न किया, पर कहीँ कोई सफलता मिली नहीँ। लगता है अब क्या मौलिक है और क्या नहीँ, इसका निर्णय केवल ‘एलएलएम’ करेँगे। तदनुसार, समस्त मेधा इस ओर विचारने लगेगी कि न्यूटन ने लिबनिज की नकल की या लिबनिज ने न्यूटन से कैलकुलस चुराया? अस्तु!

सम्भवतया यह भुला दिया गया है या फिर कभी पढ़ा ही नहीँ गया है कि आचार्य मम्मट ने काव्यशास्त्र मेँ गुण तीन ही बताए गए हैँ – १. ओज २. माधुर्य और ३. प्रसाद।

चूँकि पाठकोँ मेँ से बिरले ही कोई अग्निपुराण पलटेगा, इसलिए मुझे बताना होगा पहले पहल यह अग्निपुराण मेँ मिलता है – ‘काव्य की शोभा के अनुग्राहक तत्त्व को गुण कहते हैँ। ‘वामनाचार्य ने कहा है कि शोभा के जनक धर्म को गुण कहते हैँ और उस शोभा के वर्द्धक गुण को अलङ्कार कहते हैँ। वे ये भी कहते हैँ कि जहाँ गुण अनिवार्य है, वहीँ अलङ्कार अनिवार्य नहीँ है। सङ्क्षेप मेँ यही मेरा भी मत है।

प्रसङ्ग यहाँ इसलिए बताया जा रहा है क्योँकि उपरोक्त गीत मेँ ‘ओज’ गुण उपस्थित है। इसी से नाट्य की शोभा बढ़ी है। अब कोई कहा सकता है कि यहाँ ‘ओज’ गुण कैसे आया? यहाँ कहना चाहूँगा कि गीत मेँ ‘टवर्ग’ का प्रयोग, महाप्राण वर्ण की उपस्थिति युक्त उद्धत रचना – यही ओज गुण का व्यञ्जक है। बात निकलेगी तो मात्रिका और मालिनी शक्ति तक जा पहुँचेगी, पर उतने सवाल न कोई पूछेगा और न मैँ बताना चाहूँगा।

इस गीत के उपरान्त फ़िल्म मेँ मञ्च से एक आधुनिक कविता पढ़ी गयी थी। मैँ विचारता हूँ कि यह भी एलएलएम से लिखी गयी होगी। कविता इस तरह है :-

नाक कटे कुछ लोग

नकली नाक लगाकर

नागिन नाच नाच रहे थे

लचकते सर्पिल, लहराते थे

कुटिल चाल, बल खाते थे

नहीँ-नहीँ करते वे दम साध

कि नयी-नयी नकली नाक

उनकी कटी नाक से

छिटकी निकल ना जाय!

यही करते थे वे जतन

ढूँढते फिरते थे उपाय।

पड़ताल की हमने

खामोशी से चुपचाप

कि कैसे कटी श्रीमान्

आपकी ये सुन्दर नाक?

हुआ था कोई हादसा कि

किया आपने गिरेबाँ चाक?

किवाँ किसी ने काट डाली

ये आपकी सुन्दर नाक!

आप तो रखा करते थे

बघनखा

नहीँ लगते थे आप उज्जड

शूर्पनखा!

लज्जित होके

वो यूँ बोले

शान मेँ अपनी

कुछ कसीदे खोले

किस की क्या मजाल

जो हम पर धावा बोले

हम तो थे असल मेँ

बारूद और शोले

किसी मरदूद की बातोँ मेँ आ गए

फैशन की नई राहोँ मेँ छा गए

स्वयं ही हमने अपने कपड़े खोले

ज्योँ-ज्योँ उनने फैशन के ढब बोले!

स्टुडियो जिबली से सीखा कि नाक

तुच्छ है, अनुपयोगी है

समझा कि वैश्विक समानता का

धुर विरोधी है

दिखाई हमने अपनी सञ्चित

शूरता की धाक

अपने ही हाथोँ से काट डाली

अपनी ही नाक!

बाद मेँ अमरीका से

नई फैशन की इबारत आई

उन्होँने सुन्दरता की

लिखी नई लिखाई!

चौड़ी हो या नथुनी मोटी

नाक बिन है सूरतिया खोटी

बिन नाक के जीना है व्यर्थ

यही है सुन्दरता का सही अर्थ!

तब से हम नकली नाक लिए

फिरते हैँ दिन रात!

है नकली पर ठहरी विदेशी

चलेगी सालोँ, नहीँ ली देशी

देखो तुम इसे छीन कर

न बनो ऐसे गुस्ताख!

हमने कहा कि बरतते क्योँ,

काहे का एहतियात?

था कहाँ ये दोष जन्मजात

सो इसमेँ कौन सी है

बड़ी शर्म की बात!

हिन्दुस्तान मेँ यही तो

चल रहा है दिन रात!

अन्तर केवल इतना ही है जनाब!

नकटा कहना हमने माना है खराब!

अबकी भीम को परास्त कर ही देगा जरासन्ध

पर्ण सङ्केत आलोचना पर लगा दिया प्रतिबन्ध।

उपरोक्त कविता मेँ ‘प्रसाद’ गुण है, अत: इसका उल्लेख करना आवश्यक था। अब कोई हिन्दी आलोचक भूले-भटके भी प्रसाद गुण की बात नहीँ करता। दरअसल करेगा भी कैसे? क्योँ कि लगा दिया गया है आलोचना पर प्रतिबन्ध! कवि ठीक ही कहता है कि अबकी भीम को परास्त कर ही देगा जरासन्ध।

उपसंहार

सुबोधिनी मीमांसा की योजना मेँ नवाँ और दसवाँ उल्लास क्रमश: शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार को दिखाना था। किन्तु वह इतना सरल कृत्य है कि मैँने उसे हिन्दी के एम.फिल. के छात्रोँ के लिए छोड़ दिया है। कमसे कम कोई इसके दो उल्लास पूरा करके पत्रिकाओँ मेँ अपना मत और कौशल दिखा सकता है। उनकी सुविधा के लिए ध्वनि सिद्धान्त को लेकर इस अशुद्ध तालिका को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि उन्हेँ ‘सुबोधिनी’ मीमांसा की आलोचना का भी पर्याप्त अवसर मिले और वे अपनी मेधा सिद्ध कर सकेँ।

उपरोक्त विवेचन के अतिरिक्त दो मूलभूत प्रश्न हैँ। पहला यह कि काव्यशास्त्र से क्योँ पढ़ा जाए? दूसरा प्रश्न यह कि आलोचना से क्या उपात्त होगा? सुबोधिनी नामक प्रस्तुत मीमांसा मेँ इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। शास्त्र का प्रयोजन शासन करना या आदेश अथवा उपदेश देना है। परम्परा मेँ काव्य के प्रयोजन पर घनघोर बहस हो रखी है। उससे सम्बन्धित प्रश्नोँ का उत्तर देने के लिए आपको एलएलएम वाले चैटजीपीटी या डीपसीक आदि से पूछने से कोई लाभ नहीँ होगा। ज्ञान वही होता है जो चेतना मेँ विश्रान्त हो। मीमांसावादी यही कहेँगे कि ज्ञान वही है जिसकी उपयोगिता है। अरबोँ सूचनाएँ निर्रथक हैँ यदि वे हमारे ज्ञान का आधार नहीँ है। ज्ञान वही है जो इच्छा और क्रिया को सञ्चालित करे। यदि हमारा जीवन दु:खमय है, यह निश्चित रूप से हमारे अज्ञान और अधीरता से जुड़ा है। कुछ चेतना मेँ अङ्गीकार हो सके, यही मैँ काव्यशास्त्र का मूल प्रयोजन मानता हूँ। काव्यशास्त्र काव्य की रक्षा करेगा। काव्य हमेँ जड़ होने से, अनात्म होने से बचाएगा, यही मेरा विश्वास है।

काव्य और नाट्य का आनन्द ही हमेँ व्याजरहित, कुण्ठारहित आनन्द और विश्रान्ति प्रदान करता है। जो ‘महाकवि पिण्टा’ आख्यान की आलोचना इसलिए करते हैँ कि उन्हेँ कथा रस नहीँ मिला, या ‘सुबोधिनी’ की आलोचना कर रहे हैँ कि यह प्रभुत्व प्रदर्शन है, उनसे विनम्र निवदेन है कि महाकवि पिण्टा पर बनी फ़िल्म को देखेँ। शायद उन्हेँ वे सूत्र मिलेँगे जो अभी तक उनकी दृष्टि से छुपे रह गए हैँ। यह प्रयास उनके नैर्मल्य की ओर ले जाएगा। अस्तु!

***

इति श्री

चैत्र अमावस्या, संवत २०८१