मंगलेश डबराल के सहारे अंतर्यात्रा-बहिर्यात्रा / भास्कर उप्रेती

मुझे यात्रा संस्मरण बहुत लुभाते हैं। यह, अपने भीतर के उन खाली कोनों को भरने का इलहाम देते हैं, जो भरे नहीं जा सके या जिनके भरने की उम्मीद धूमिल होती जाती है। हालांकि, मैं खुद को ठीक-ठाक घुमक्कड़ मानता हूँ- अपने से तो यही कहता हूँ। बावजूद इसके, सकल दुनिया को सकल आँखों से देखने-महसूस करने की सीमाएं तो बनी रहती हैं। यही कामना मन करता है- यार एक बार मैक्रो व्यू तो करा दे रे मौला!

कभी-कभार मौके फूट पड़ते हैं। उन्हें और फूटना चाहिए, थोड़ा अधिक दयाभाव से। इस जगह जाना था, कब जाऊंगा वहाँ, अब तक यह देख ही लेना चाहिए था; ऐसे दु:स्वप्न डराते ही रहते हैं। एक बाधा तो हिमालय से अधिक प्रेम की भी है। हालांकि, हिमालय ने कभी बाहर जाने से रोका नहीं। फिर भी डर तो लगा ही रहता है, बाहर से लौटे तब तक हिमालय हिमालय न रहा तो!

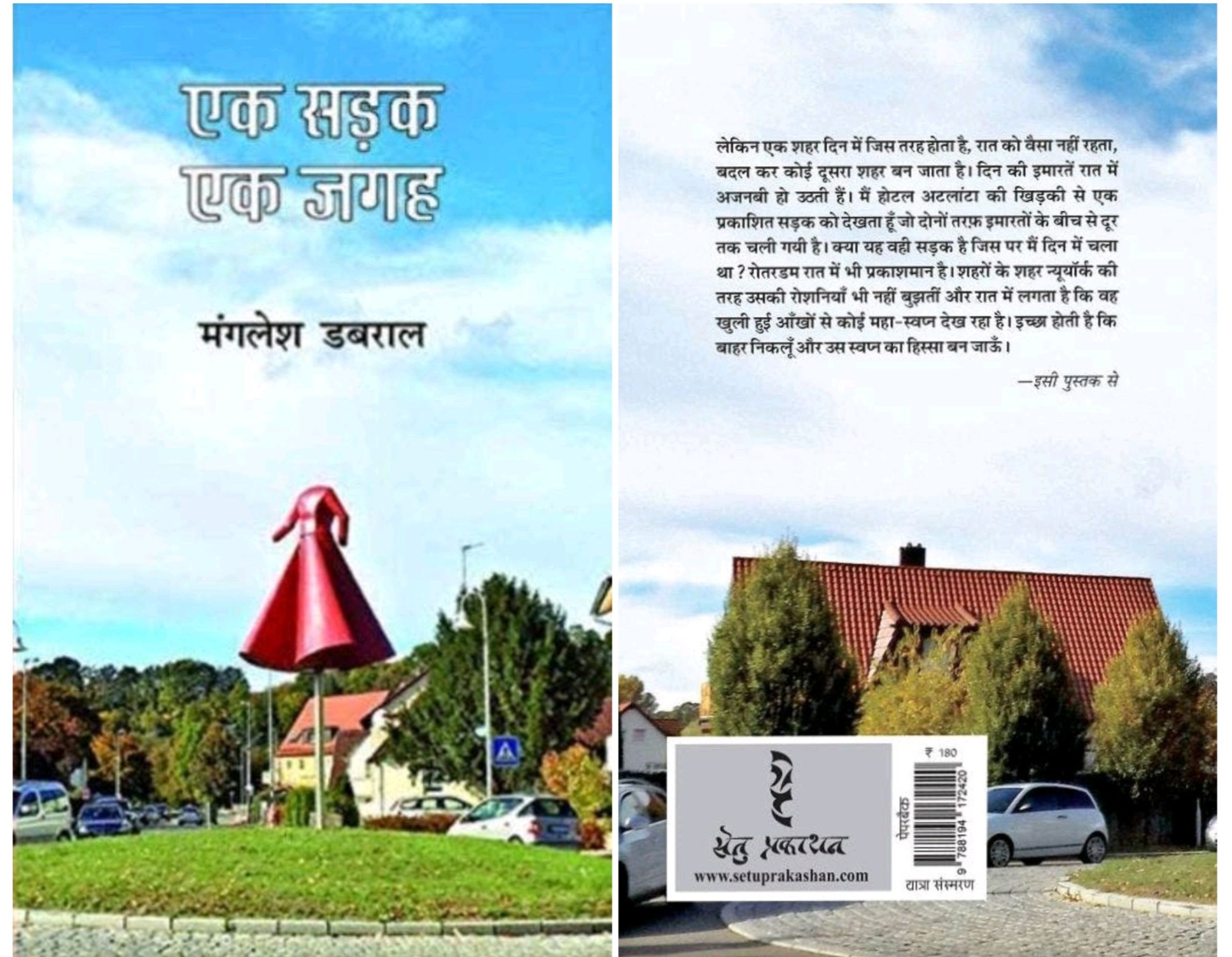

इधर, मंगलेश दा का थोड़ा पुराना हो चुका यात्रा-संस्मरण ‘एक सड़क, एक जगह’ हाथ लग गया। वैसे, भी मेरी आदत किताबों को थोड़ा पुराना होने देने की है ही। बेस्टसेलर किताबों को तो मैं बहुत तरसाता हूँ। और उन लेखकों की किताबों को भी, जो पढ़ने का आग्रह करती हैं- यह आग्रह किताब करे या चाहे लेखक फर्क नहीं पड़ता। इतिहास और सामाजिक विज्ञान विधा की कुछ किताबों के बारे में ऐसा नहीं होता, दर्शन की क्लासिक किताबों को मैंने माथा पीट-पीटकर समझने के जोखिम उठाए हैं।

साहित्य, खासकर हिन्दी साहित्य के बारे में मेरा आलस्य धीरज तोड़ने वाला होता है। यह बात उन किताबों के बारे में भी सही है, जो मन ने ठाना है- पढ़नी ही पढ़नी हैं। मगर, हिन्दी साहित्य की एक विधा यात्रा संस्मरण या यात्रा साहित्य इसका एक अपवाद है। इसमें से कुछ किताबें तो मैं मिलते ही चट कर जाता हूँ और कुछ अधिक अच्छी प्रतीत होने लगे तो चाव से पढ़ता हूँ। चाव से पढ़ने में गति धीमी तो हो ही जाती है। जिन किताबों को चाव से पढ़ता हूँ, समय लगाकर उन्हें समझ जाना चाहिए कि मैं उनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ।

मंगलेश दा की कविता हो या गद्य एक अलग किस्म का सम्मोहन है उसमें। उनके मामले में सजगता ही काम नहीं आती, वे जकड़ ही लेते हैं। कविता इतनी अधिक स्पर्श करती है और सपाट गद्य की तरह समझ आती है कि पाठक के खुद के लिए भी काफी स्पेस बच जाता है। उदय प्रकाश के पद्य-गद्य में भी आकर्षण है लेकिन वह चमत्कृत करते हैं और आपको तो कुछ समझते ही नहीं। मानो, वीरेन दा की तरह कह रहे हों, “प्यारे! अपनी बुद्धि मत लगा बैठना।’’ मंगलेश दा की कविता को पढ़ते हुए कई बार हुआ कि आप भी कविता पर उतर आएं। यहाँ तक कि ऐसा भी भान होने लगा, “अरे मंगू दा ये तो आपने मेरी ही बात कह दी।’’

एक और आयोवा यात्रा वृतांत कम उम्र में पढ़ा था- अच्छा लगा था, उसकी छाप अब तक मन-मस्तिष्क पर है लेकिन वह दूर का साहित्य लगा- न जिया जा सकने वाला। बल्कि, इसे यूं कहूँ तो अधिक सही होगा कि पहले साहित्य से चंद्रकांता संतति होने की डिमांड रहती थी। बाद में, मंगलेश दा को पहल में ज्यादा पढ़ा, बल्कि सबसे पहले उन्हीं का पढ़ा जाता।

निर्मल वर्मा के यात्रा संस्मरण या डायरियाँ बहुत कुछ देती हैं, बार बार आमंत्रण देती हैं लेकिन असली में पता नहीं चलता देती क्या हैं। हालांकि, जब वो युरुप को बयां कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है मुक्तेश्वर में बादलों के स्पर्श लिए अलाव के सामने बैठे कुछ बुदबुदा रहे हैं और लोग उन्हें किसी मुश्किल में जानकर उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हों। जगहें जो भी हों, वह बार-बार अपने भीतर चले जाते हैं।

वैसे यात्रा साहित्य के प्रति अपना झुकाव आपको बताऊँ, मैंने इस दिल्लगी में बहुत सारा कूड़ा भी पढ़ा है और ऐसा कूड़ा फिर से सामने आता है तो खुद को रोक नहीं पाता- भले बाद में पछतावा ही क्यूँ न हो।

………………….

मुझे यात्रा संस्मरण बहुत लुभाते हैं। यह, अपने भीतर के उन खाली कोनों को भरने का इलहाम देते हैं, जो भरे नहीं जा सके या जिनके भरने की उम्मीद धूमिल होती जाती है। हालांकि, मैं खुद को ठीक-ठाक घुमक्कड़ मानता हूँ- अपने से तो यही कहता हूँ। बावजूद इसके, सकल दुनिया को सकल आँखों से देखने-महसूस करने की सीमाएं तो बनी रहती हैं। यही कामना मन करता है- यार एक बार मैक्रो व्यू तो करा दे रे मौला!

इधर, मंगलेश दा का थोड़ा पुराना हो चुका यात्रा-संस्मरण ‘एक सड़क, एक जगह’ हाथ लग गया। वैसे, भी मेरी आदत किताबों को थोड़ा पुराना होने देने की है ही। बेस्टसेलर किताबों को तो मैं बहुत तरसाता हूँ। और उन लेखकों की किताबों को भी, जो पढ़ने का आग्रह करती हैं- यह आग्रह किताब करे या चाहे लेखक फर्क नहीं पड़ता। साहित्य, खासकर हिन्दी साहित्य के बारे में मेरा आलस्य धीरज तोड़ने वाला होता है। यह बात उन किताबों के बारे में भी सही है, जो मन ने ठाना है- पढ़नी ही पढ़नी हैं। मगर, हिन्दी साहित्य की एक विधा यात्रा संस्मरण या यात्रा साहित्य इसका एक अपवाद है। इसमें से कुछ किताबें तो मैं मिलते ही चट कर जाता हूँ और कुछ अधिक अच्छी प्रतीत होने लगे तो चाव से पढ़ता हूँ। चाव से पढ़ने में गति धीमी तो हो ही जाती है। जिन किताबों को चाव से पढ़ता हूँ, समय लगाकर उन्हें समझ जाना चाहिए कि मैं उनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ।

मंगलेश दा की कविता हो या गद्य एक अलग किस्म का सम्मोहन है उसमें। उनके मामले में सजगता ही काम नहीं आती, वे जकड़ ही लेते हैं। कविता इतनी अधिक स्पर्श करती है और सपाट गद्य की तरह समझ आती है कि पाठक के खुद के लिए भी काफी स्पेस बच जाता है। उदय प्रकाश के पद्य-गद्य में भी आकर्षण है लेकिन वह चमत्कृत करते हैं और आपको तो कुछ समझते ही नहीं। मानो, वीरेन दा की तरह कह रहे हों, “प्यारे! अपनी बुद्धि मत लगा बैठना।’’ मंगलेश दा की कविता को पढ़ते हुए कई बार हुआ कि आप भी कविता पर उतर आएं। यहाँ तक कि ऐसा भी भान होने लगा, “अरे मंगू दा ये तो आपने मेरी ही बात कह दी।’’

‘एक और आयोवा’ यात्रा वृतांत कम उम्र में पढ़ा था- अच्छा लगा था, उसकी छाप अब तक मन-मस्तिष्क पर है लेकिन वह दूर का साहित्य लगा- न जिया जा सकने वाला। बल्कि, इसे यूं कहूँ तो अधिक सही होगा कि पहले साहित्य से ‘चंद्रकांता संतति’ होने की डिमांड रहती थी। बाद में, मंगलेश दा को ‘पहल’ में ज्यादा पढ़ा, बल्कि सबसे पहले उन्हीं का पढ़ा जाता। ‘पहाड़ पर लालटेन’ पढ़ने के बाद उनसे व्यक्तिगत आत्मीयता हो गयी।

“मैं बाकायदा यात्री नहीं हूँ। न पेशेवर न शौकिया। सच तो यह है कि मुझे अक्सर यात्राओं से भय होता है और मैं इस उम्मीद में रहता हूँ कि जो यात्रा मुझे करनी है वह किसी तरह स्थगित हो जाए। कई बार बहाने बना कर, कुछ झूठ बोल कर भी यात्राओं को टालता रहता हूँ। ’’ यह बयान मंगलेश मार्का बयान है। इस अदा को वीरेन भली-भाँति ताड़ जाते थे और जो देववाणी उनके मुंह से तब निकलती थी, उसे यहाँ कहना संसदीय मर्यादा के खिलाफ होगा। आशय यह है कि वे इसे निरा घामड़पन कहते। मंगलेश दा के पास किसी विदेश यात्रा का आमंत्रण आए वह मना कर दें, यह संभव नहीं था। वह हकलाकर खुद को खास समझने लगते, बल्कि अपनी तरह का गायन भी करने लगते। यात्राएं उन्हें तरंगित कर देतीं और दरअसल वे अंदर से नाचने से लगते। संभव है कि वह कुछ इच्छित आमंत्रणों को पास आने के लिए जादू-टोना न करते हों।

दरअसल, मंगलेश दा आम आदमी थे। मामूली टाइप आदमी। उनकी माली हैसियत विदेश यात्राओं की इजाजत नहीं दे सकती थी। वह हिन्दी के विश्वविद्यालयी शिक्षक भी नहीं थे, जिन्हें जब तब विदेशी विश्वविद्यालयों के निमंत्रण आ जाएँ। वह हिन्दी साहित्य के वैसे स्तम्भ भी नहीं थे, जिनकी धमक निर्णयकारी हलक़ों में हो। और .. व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा नहीं था कि उच्चायोगों में हाज़िरी लगाने चले जाएं। वह बुनियादी रूप से दब्बू इंसान थे और अपने इसी दब्बूपन को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया था। उन्हें जो बोलना होता था, भले काँपती जुबां में ही सही, बोल देते थे। उनकी ‘तानाशाह'(1995) कविता इसी निर्भय बल की एक बानगी है।

‘एक सड़क, एक जगह’ इस किताब का शीर्षक ही बता रहा है, उनके लिए हर जगह की सड़क वरेण्य है। या इसको वे ऐसे भी देखते हों जहां उन्हें सार्वत्रिक सड़क के सहारे टिकने की जगह चाहिए थी, जगह को महसूस सकने के लिए। “किताबें भी लोगों और जगहों की तरह होती हैं। अपनी छुअन और गंध के साथ वे कहीं स्मृति में अटकी रहती हैं और हम याद करने की कोशिश करते हैं कि उनसे कहाँ और कैसे मुलाक़ात हुई थी और उनमें क्या था जो याद रह गया है। तीस-पैंतीस साल पहले दरियागंज में इस्तेमालशुदा किताबों के पटरी बाजार से अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पेरिस प्रवास के संस्मरणों की किताब ‘अ मूवेबल फीस्ट’ खरीदी थी जो बाद में बारिश में भीग गयी और उसके पन्ने सूख कर चिपक गए। ये संस्मरण द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद के थे जब हेमिंग्वे लेखक बनने की प्रक्रिया में पेरिस आए थे, गरीबी से जूझ रहे थे और एक युवा पत्रकार के तौर पर काम करते थे।’’

हालाँकि, यह हर अच्छे यात्रा संस्मरण की खूबी होती है कि वे आपको आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ दिखाती हुई स्मृतियों में भी ले जाती है। और एक जगह खड़े होकर जीवन की अनेकानेक धुरियाँ निर्मित करती है। मंगलेश दा को पेरिस घूमते हुए हेमिंग्वे के जीवन का यह अंश, अपने जीवन का अधिकांश जो अभावों में ही गुजर गया स्पर्श करता है। उजले पेरिस में वह अंधेरे कोने ढूंढते हैं, पीलापन और उदासी ढूंढते हैं। वह पेरिस को ढूँढना नहीं चाहते, उसमें खो जाना चाहते हैं। इतालों काल्वीनों के शब्दों में “अदृश्य और नामालूम होने के लिए सबसे अच्छी जगह” घोषित करते हैं। अपने साथ पेरिस की एक अतृप्त छवि लेकर वह लौटते हैं- “जहाज में बैठे हुए लगा, पेरिस को चार दिनों में महसूस करना तो दूर, देख भी नहीं पाया। पता नहीं किस लेखक ने दुनिया के बड़े शहरों के व्यक्तित्व और स्वभाव का खाका खींचते हुए कहा था कि पेरिस एक स्त्री है जो हमेशा किसी प्रेम का इंतजार करती रहती।’’ वह यात्राओं के रसिक हैं, इसलिए एक जगह सफाई भी देते हैं- “यात्रा भीरु होने के बावजूद दूसरे देशों की जो यात्राएं मेरे हिस्से में आयीं उनमें ज़्यादातर अनायास और अप्रत्याशित ही थीं। जैसे आसमान से उतरी हों।’’

सच यही है कि मंगलेश दा शहरों से डरने वाले शहरी हैं। पहाड़ की लालटेनें उनके स्वप्नों में दिपदिपाती हैं, वास्तविकता में वह गाँव न के बराबर जा पाते हैं। गाँव की एक यात्रा में प्रभाष जोशी भी उनके साथ थे। प्रभाष जी ने मंगलेश दा के पिता से पूछा, “क्या आपने मंगलेश का नया संग्रह ‘घर का रास्ता’ देखा है? पिता ने कहा, जी हाँ, इसने घर का रास्ता लिख कर मुझे भेंट कर दिया और खुद घर का रास्ता भूल गया।’’

आइस्लिंगर शहर के चौक पर अपनी कविता के अंश जर्मन भाषा में देखकर वह प्रफुल्लित होते हैं और फिर उसे उत्पाद की तरह देखकर उदास हो जाते हैं:

मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कराया

वहाँ कोई कैसे रह सकता है

यह जानने मैं गया

और वापस नहीं आया।

ज्यूरिख का पहला इंप्रेशन इस तरह का है। “शहरों की जगर-मगर में बहुत से कोने छूट जाते हैं जहां अँधेरा इस तरह घनीभूत होता है जैसे पूरे शहर के अंधकार को बुहार कर वहाँ फेंक दिया गया हो। इन काले कोनों के भीतर जाकर ही पता चलता है कि यहाँ क्या है और कौन रहता है।’’

किताब में सबसे अधिक जगह पेरिस को ही दी गयी है। पेरिस को देखते हुए पेरिस दिखाई देता है लेकिन दूसरे शहरों से भी पेरिस दिखाई देता है। हालांकि, अलग-अलग अंतरालों में की गयी यात्राओं में रोतरडम, एम्स्टर्डम, आइसिंग्लेन, ग्लूपिंगेन, स्टुतगार्ट, उल्म, ज्यूरिख, इनाल्को, लाइपजिग, फ्रैंकफर्ट, ड्रेस्डेन, मस्कवा, क्रेमलिन, बल्गारिया, चेकोस्लाविया, सोफिया, स्मोलियन, प्लोवदिव, प्राग, नरीता, तोकु शोकु, आसाकुसा, बुंकों, गिंजा, टोक्यो, कोमोगोमे, आयोवा, लॉस एंजेलिस आदि शहरों के संस्मरण आपस में गुत्थमगुत्था हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों, काठमांडू, हर्षिल-गंगोत्री और अपनी जन्मभूमि काफलपानी (टिहरी) की यात्राओं के कुछ संस्मरण-अंश यहाँ समेट लिए गए हैं। वह जब-तब इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई भी पहुँच जाते हैं।

आँखों में जगहें

लेखक हर भूमि में सृजन और सृजनहारों के प्रति रवैये की तहकीकात भी करते हैं। अधिकांशत:, वह ऐसी जगहों में हैं, जिन्होंने दरिद्रता पर विजय पा ली है और अब सांस्कृतिक होने के प्रयास में हैं। रोतरडम के लिए कहते हैं, “रोतरदम सुंदर, ताजा और धुला हुआ लगता है। जैसे वह अभी अभी बसा हो, उसकी अत्याधुनिक वास्तुशिल्प वाली इमारतें मशरूम की तरह मिट्टी से फूटी होना, या विशाल क्रेनों से ढोकर उन्हें यहाँ जमा दिया गया हो। यह पूरी तरह से सौ फीसदी शहर है।“ शहर के संस्कारों के बारे में वह एक जगह लिखते हैं, “कविता हर जगह फैली हुई है। ट्रकों–बसों और खिलौनों जैसी लहराती हुई ट्रामों पर। सड़कों के किनारे करीने से लगे स्वचालित विज्ञापनों में, रेस्त्राओं की मेजों पर रखे गत्ते के गोल-चौकोर टुकड़ों पर। कॉफी या बीयर पीते हुए हर किसी की निगाह उन पर पड़ती है। छह लाख की आबादी के इस शहर में ज़्यादातर लोगों को पता है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह हो रहा है।’’

रोतरदम का ही एक और वर्णन देखिए; “लेकिन एक शहर दिन में जिस तरह होता है, रात को वैसा नहीं रहता, बदल कर कोई दूसरा शहर बन जाता है। दिन की इमारतें रात में अजनबी हो उठती है।’’

उल्म शहर के एक स्कूल में वह हैं। “फॉक्सश्यूले, यानी पारंपरिक अर्थ में लोक शिक्षण केंद्र। ऐसे विद्यालय पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और हिटलर के खात्मे के बाद इन स्कूलों की भूमिका नए सिरे से निर्धारित की गयी और वहाँ पूर्व नात्सियों को यहूदी विरोधी विचारधारा और नृशंसता से मुक्त करने और लोकतांत्रिक, उदार मूल्यों की शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। ऐसे स्कूल जर्मनी के हर शहर में खुले क्यूंकि नात्सियों की संख्या जर्मनी में सबसे ज्यादा थी।’’

उल्म का वर्णन इस तरह भी आता है। “कुछ शहरों में चुम्बकीयता होती है- वे अपनी स्मृतियों की मार्फत अपनी ओर खींचते हैं। उल्म में ऐसा ही कुछ है हालाँकि पता नहीं कि वह क्या है। शायद वह भव्य चर्च, जिसे देखने के बाद भूलना कठिन है या डेन्यूब नदी। करीब 1200 साल पुराने इस शहर को नात्सी फौजों ने सन 1944 में पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ऐसी जगह को एक दिन में देखना-जानना संभव नहीं है। न यहाँ जन्मे अल्बर्ट आइन्स्टाइन का घर देख पाया और न करीब पचास मिनट की दूरी पर बेर्तोल्ट ब्रेष्ट का जन्म स्थान आऊसबर्ग।’’ वैसे, यात्राओं के बाद देखने के लिए कुछ बचा न रह जाए तो आगे घूमने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाएगी। विडंबना ये है कि इस संस्मरण के प्रकाशित होने के एक साल के भीतर ही मंगलेश दा एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े, जहां से वापसी संभव नहीं। अन्यथा वो ब्रेख्त की जन्मभूमि देखने की जुगत तो कर ही लेते।

ज्यूरिख का रेखाचित्र इस तरह आकार लेता है- “अभी सिर्फ यह एहसास हुआ है कि ज्यूरिख बाहर से भले ही आर्थिक-वित्तीय राजधानी हो, भले ही यह दुनिया के बीस सबसे रहने लायक शहरों में हो, इसके अपने अंधेरे हैं। तेज रोशनी के गर्भ में घना अंधकार। क्या यहाँ लेखक-कवि भी रहते होंगे? कौन होंगे? क्या इतनी सुख-सुविधा, इतने उजाले में कोई लिख सकता है?”

मर्सडीज़-बेंज के संग्रहालय को देखते हुए वह पत्रकार बन जाते हैं- “मर्सडीज़ की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और कार्ल बेन्त्ज (बेंज) नामक व्यक्ति ने दुनिया का सबसे पहला पेट्रोल से चलने वाला इंजन या आटोमोबाइल बनाया था, जो संग्रहालय की सबसे ऊंची मंजिल पर रखा हुआ है। .. यह देखना खासा रोमांचक है कि हिटलर के वक्त कैसी कारें थीं और मर्सडीज़ कंपनी ने किस तरह हिटलर को कारें सप्लाई कीं और उसका साथ दिया। बेंज ने पहले पेट्रोल इंजिन के बाद ही भूमिगत पेट्रोल की खोज शुरू हुई। पहले तो पेट्रोल एक पौधे से निकलता था और दवा की तरह दुकानों में बिकता था।’’

पेरिस को लेकर उनका पेरिस के बारे में सुना-पढ़ा गया पूर्व ज्ञान साथ बोलता है। “शायद पेरिस के भीतर जितना पेरिस है उससे कहीं ज्यादा बाहर है। पूरी दुनिया में उसकी जगहें, वस्तुएँ, उसके लोग और विचार फैले हुए हैं और पेरिस उन सभी चीजों के भीतर फैला हुआ है। वह प्रतीकों की भाषा में बात करता है। घटनाएँ, चीजें, जगहें, संस्कृति और रहन-सहन-सब कुछ। एफिल टावर, लूब्र, शौअलीजे, बास्तील, ओपेरा, डिज़्नीलैंड, नोत्रदाम, मोन्मार्त..। ज्यां पॉल सात्र, सिमोन दि बोउअर, कामू, पिकासो, गोदार, एन्द्रे मालरो..। इतिहास में ज्यादा पीछे जाएँ तो वोल्तेयर, मोंतेस्क्यू, रूसो, विक्टर ह्यूगों, देकार्ते, थोरो, बालजाक, एमिल जोला, मिशेल फूको, देरीदा, रोलां बार्थ– दार्शनिकों– लेखकों की सूची का कोई अंत नहीं।’’ वह पेरिस की ताकत से विस्मय में हैं। शायद यहाँ आने से पहले से थे और आने के बाद इस विस्मय में और वृद्धि हुई। “26 मई 1968 का विद्रोह भी अब एक ब्रांड है जिसका नेतृत्व पेरिस के गुस्साए हुए छात्रों ने किया था और जिसमें सात्र, सीमोन, गोदार, रोब्स-ग्रीये ने सक्रिय हिस्सेदारी की थी और लगातार पर्चे बांटे थे। नई संकल्पना को शक्ति दो नारा देने वाली इस एतिहासिक बगावत के दौरान सात्र की गिरफ्तारी की मांग उठी तो राष्ट्रपति शोल द गोल की इस प्रतिक्रिया की भी ब्रांडिंग हो चुकी है, वोल्तेयर को भला कोई कैसे गिरफ्तार कर सकता है।’’ 1968 के विद्रोह पर तो लाल बहादुर वर्मा ने बड़ा दिलकश उपन्यास लिखा था- ‘मई अड़सठ पेरिस’। वह उस एतिहासिक आंदोलन का हिस्सा रहे; सात्र और सिमोन के शिष्य भी।

सोवियत यात्रा में मस्कवा नगर का वर्णन आता है। “क्रेमलिन के बरक्स अंतोन चेखव का छोटा-सा शांत, लाल रंग का दुमंजिला घर देखना एक अलग ही अनुभव था। नीचे बैठक, ऊपरी माले पर तीन कमरे: चेखव का अध्ययन कक्ष, सोने का कमरा और डॉक्टरी प्रैक्टिस की जगह। अध्ययन कक्ष में हरे रंग की मेज और दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें और पेंटिंग। सब कुछ छोटा, आत्मीय और काव्यात्मक। जैसे यह भी चेखव की कोई कहानी हो।’’

अमेरिकी शहरों की चमक दमक पर भारतीय फिदा रहते हैं, मगर उनकी पकड़ में वहाँ के अंधेरे कोने नहीं आते जो मंगलेश दा कम देखकर भी पकड़ लेते हैं। “आम अमरीकी जीवन भर मिथकों में जीता है उनमें एक तो यह कि पूरी दुनिया में अमेरिका की धाक है और सारी दुनिया हमसे भीख मांगती है। दूसरा यह कि डॉलर नाम की मुद्रा से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है इसलिए आदमी को ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाने चाहिए और जीवन में सफल होते रहना चाहिए। सफलता के इस उन्माद के सामने पत्नी-बच्चे, घर-परिवार, समाज की उतनी अहमियत नहीं है। व्यक्तिगत सफलता को अमेरिका की मुख्य बीमारी कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं।’’

अमेरिका में रोना मना है

उदास होना मना है

एक बहुत बड़ी आँख सबको देख रही है

पीछे मुड़कर जीवन को देखना मना है

(मंगलेश डबराल, इसी संग्रह में शामिल अमेरिका में कविता का एक अंश)

जापान के छोटे-बड़े शहरों के उनके सारे वर्णन हाइकू को समर्पित हो गए हैं। ऐसा लगता है, हाइकू को समझना ही जापान को समझना है। वह चर्चित हाइकू लेखकों और नवोदित हाइकू लेखकों, जिनके साथ उन्होंने अनुभव साझा किए- के जरिये ही जापान को समझ रहे हैं। हालाँकि, हाइकू के अनुवाद, भारतीय विधाओं से तुलना, अकादमिक आदान प्रदान, बौद्ध स्थलों का भ्रमण, जापानी तकनीकों के विकास, शहरों के विकास, जापानियों का विनम्र भाव, चेरी ब्लसम आदि के विवरण वह देते हैं, लेकिन केंद्र में हाइकू रहता है। जापानियों को देखते समझते वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बौद्ध धर्म की पलायनवादी छवि ने उन्हें इतना शांत और गंभीर बना दिया है।

गिंजा का वह इस तरह का चित्र खींचते हैं- “यह टोक्यो का एक मायावी इलाका है। इतनी ज्यादा जलती बुझती रोशनियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखीं। आकाशभेदी इमारतें जैसे निप्पॉन, निप्पोरी, सोनी, पेनेसोनिक और भी पता नहीं किन-किन बहुराष्ट्रीय निगमों की महाकाय इमारतें, जिनमें तरह तरह की आकृतियों, फूलों-तारों-लहरों-बुलबुलों की शक्ल को नियोन-साइन आतिशबाज़ी की तरह लहराते हैं। एक झलमल करता हुआ निर्जन। इतनी अधिक और इतनी व्यर्थ जलती रोशनियाँ न्यू यॉर्क और वॉशिंग्टन में भी नहीं दिखतीं। हम जैसे अँधेरों के अभ्यस्त लोगों के लिए तो यह अचंभित करने वाला दृश्य है।’’

अन्यत्र वह कहते हैं- “जापान में यह रंग-बिरंगे पत्तों का मौसम है। मेपल और साकुरा के पत्ते हरे से पीले, गुलाबी, लाल, किरमिजी हो रहे हैं। असली बहार तो बताते हैं क्योटो में है जो प्राचीन जापान की राजधानी था और पारंपरिक वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। .. एक शब्द में नयनाभिराम। लगता है, जैसे तमाम पेड़ अपने हाइकू लिख-लिख कर पृथ्वी पर फैला रहे हों।’’ एमिको मियाशिता का एक हाइकू :

छोड़ दिया

फाहों के उड़ने से पहले

सेमल के पेड़ों का देश।

यात्राओं में कविताएं

मंगलेश दा की ज्यादातर यात्राएं साहित्य सम्मेलनों की हैं। सम्मेलनों का शिड्यूल तय रहता है। आयोजकों को अपने हिसाब से चीजें करनी होती हैं और सांस्कृतिक संगठन में कमजोर भारतीय भाषा परम्पराओं से पहुँचे अतिथि खुद को कृतज्ञ महसूस करते-करते अपनी इच्छाएँ दबा देते हैं। शायद यूरोप के कवियों को घूमने की सुविधाएं रहती हैं। वे घूमते अलग हैं और साहित्य सेवा अलग से करते हैं। मंगलेश दा का प्रयत्न सीमित अवसर से भी असीमित निचोड़ लेने का रहा है। वे सुबहों का इस्तेमाल करते हैं, वे शामों का और कई बार तो रातों का इस्तेमाल करते हैं। चाय के समय, लंच और डिनर के समय भी वह एक सोख्ता की तरह रहते हैं। यहाँ के कवि अपना मुंह कैसे चलाते हैं, उनके जबड़े और भौहें कैसे व्यक्त करती हैं। उनकी मुस्कान का व्यास क्या है। अमूमन एयरपोर्ट आती-जाती सड़कें किसी जगह की थाह लेने के लिए मददगार नहीं होतीं, इन सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी अधिक होती है। मगर, मंगलेश दा यहाँ भी बाज नहीं आते। वैसे उन्होंने एक जगह खुद कहा है, उनकी अधिकतर कविताओं ने बसों और ट्रेनों में चलते हुए जन्म लिया है। रफ्तार धीमी होने पर एक तरह की कैथारसिस होगी और अधिक होने पर दूसरी तरह की।

अपने लिए अर्जित करने के साथ, बल्कि उससे अधिक कोशिश वे यहाँ अपने लोगों के लिए दूसरे लोगों के मन का मर्म लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए, देखे हुए का बयान तो है ही, वहाँ के कवियों और वहाँ की कविताओं में झाँकने और जहां तक हो सके, कविता के सही-सही कथन को पकड़ने का यत्न रहता है। सब जानते हैं, मंगलेश दा की औपचारिक शिक्षा बहुत कम रही, अभावों और आजीविकाओं के कारण ऐसा हुआ। लेकिन, अपने यत्न से वह न सिर्फ हिन्दी के श्रेष्ठ संपादकों में शुमार हुए बल्कि चोटी के अनुवादक भी बने। जहां जाते वहाँ के जरूरी शब्द सीख लेते। इससे उन्हें वहाँ का कुछ मौलिक सुनने का अवसर मिल जाता। अंग्रेजी वह ठीक ठाक समझ और अनुवाद कर लेते। अरुंधति रॉय की ‘मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैपीनेस’ का बढ़िया अनुवाद उन्होंने किया है।

हर यात्रा के साथ यह किताब हमें उस भूमि की कविता से जरूर रूबरू कराती है। इस यात्रा संकलन की यह एक बड़ी खूबी बनकर आती है। ऐसा लगता है वह स्थानों के भाषा-साहित्य और समाज-संस्कृति की साहित्यिक भूमिका लिख रहे हों। और उन जगहों के मानस की व्यूह-रचना के साथ हम सहज ही घुलते चले जाते हैं। कहीं नहीं लगता, यह सायास किया है। पाठक एक प्रवाह में उनके इर्द-गिर्द खड़े होकर स्वत: देखते जाता है।

जगहों के विवरणों में कविताएं हैं। कोई पृष्ठ होगा जो कविता के बगैर हो, यानी कि कोशिश है उस जगह का स्वाद उस जगह की कविता से बताया जाए। इसके अतिरिक्त पाठों के बाद भी कविताएं हैं। स्थान और भाषा विशेष के प्रमुख कवियों का परिचय। कविताओं और कवियों के साथ उन जगहों की महत्वपूर्ण पुस्तकों के भी विवरण मिल जाते हैं।

नीदरलैंड के एक काव्य समारोह का एक वर्णन करते हैं- “हाल में एक हजार से ज्यादा श्रोता हैं लेकिन वातावरण में उत्तेजना और स्पंदन कुछ ऐसे हैं जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। हर कवि के मंच पर आते ही तालियाँ और हर पाठ के बाद तालियाँ। बगल में एक बड़े से पर्दे पर कविताओं के डच और अँग्रेजी अनुवाद दिखाए जा रहे हैं और जब उद्घोषक कवियों का परिचय देते हैं तो कवियों के अपने शहरों, कामकाज की जगहों और पसंदीदा दृश्यों की तस्वीरें भी पर्दे पर उभरती हैं। अपनी बारी आने पर मैं मंच की ओर बढ़ता हूँ तो मुझसे पहले पढ़ने वाले वयोवृद्ध डच कवि रेंको कंपर्ट मंच से उतरते हैं।’’

मंगलेश दा के साथ जितनी मुलाकातें रहीं, वे मजेदार लेकिन अधूरी रहीं। वह इस भाव से मुझे देखते जैसे उन्हें लगता ‘लो काफलपानी से एक युवक और आ गया। अब यह कविताएं लिखेगा, पत्रकारिता करेगा और इस दुनिया को बदलने का ख्वाब लिए घूमेगा। ‘ सचमुच, मंगलेश की आत्मा में भदेष पहाड़ की आत्मा रहती थी, जब जहां भी गए, जैसे भी रहे सम-विषम खुदेड़ (घर या पहाड़ की याद/ नोस्टेल्जिया) में रहे। बहुतों की तरह जब वे भी कोस्मोपोलिटन हुए गाँव को दूर और दूर भगाते रहे। मगर, या तो उनकी अस्थि-मज्जा का मामला था या उस भूमि की पुकार ही ऐसी थी कि वह दूर जाना तो दूर मन के भीतरी कोष्ठक में जाकर बैठ गया।

उनको जानने से बहुत पहले उनको पढ़ लिया था और जानने के बाद अमूमन वीरेन दा बीच में या इर्द-गिर्द बने रहते। वीरेन दा उनका बहुत मजाक बनाते, एक बार देहरादून मेरे ही घर में वह उनकी कविता संगतकार की तीखी तराश करने लगे। यह सिलसिला तब तक चला जब तक मंगलेश दा अत्यंत भावुक न हो उठे। फिर, विजेता भाव से वीरेन दा ने उन्हें गले लगाया, चूम लिया। वह मंगलेश दा की इस कविता से जले-भुने थे। वह चाहते थे, यह उनकी कविता होनी चाहिए थी और मंगलेश दा लाड़-प्यार से उन्हें बहुत देर तक यह समझते रहे कि वह (वीरेन) उस तरह के पहाड़ी नहीं हैं, जैसे वह हैं। दोनों, बालसखा से ही कहे जाएंगे, इलाहाबाद में दोनों की साथ-संगत रही लेकिन एक खानदानी आदमी और दूसरा दूरस्थ गाँव से भटका-भटका सा पहुँचा था। दोनों के लिए कवि होने के मायने भी अलग थे, हालांकि दोनों की मंजिल एक रही। मंगलेश दा के लिए वीरेन दा का इस दुनिया से चला जाना भी बड़ा आघात था और पीछे-पीछे वह भी चल दिये।

बेचैन मनुष्यों की इस धरती पर एक सतत यात्री की तरह हाजिर रहने के लिए ही वह ‘एक सड़क, एक जगह’ छोड़ गए हैं। यह कहानी एक संकोची और चुप्पा आदमी के भीतर मौजूद असाधारण ऊर्जा की भी मिसाल है। घूमना हैसियत और पैसे से नहीं होता या जगहों पर चले जाना भी घूमना नहीं होता। मार्शेल प्रोउस्त ने कहा था, “घूमने का मतलब यह नहीं कि आप किसी नई भूमि पर हो आये, घूमने से नई आँखें या कहें नई दृष्टि मिलती है।” मंगलेश दा ने हर यात्रा में यही कोशिश की कि वह खुद भी थोड़ा उस जगह के हो जाएं और अपनी फिजाँ के लिए थोड़ी सी साँसें यहाँ वहाँ की भी डाल दें।

***

यात्रा संस्मरण- एक सड़क, एक जगह

सेतु प्रकाशन| पेपरबैक/ रु. 180.00| पृष्ठ- 184| प्रथम संस्करण- 2019

भास्कर उप्रेती | एक दशक तक पत्रकारिता करने के बाद एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। यात्राएं उनके लिए ज़िन्दा रहने की एक ज़रूरी कसरत है।